Heute: 1. Kleines Theater – „Was war und was wird“ / 2. Berliner Ensemble – „K.“ / 3. Vagantenbühne – „Medea“ – Außerdem: Ein Hinweis in eigener Sache

Nachdem im Saal des Kleinen Theaters die Tür geschlossen wurde und gespannte Ruhe eingekehrt ist, wird der Vorhang noch einmal zur Seite geschoben und ein Mann und eine Frau stürmen fast herein. Einen kurzen Moment glaubt man, die Beiden seien zu spät zur Premiere gekommen und noch schnell eingelassen worden. Aber nein, es sind natürlich Jacqueline Macaulay und Markus Gertken (ein nicht mehr junges Paar), die uns in den nächsten zwei Stunden mitnehmen in ihr Leben, ihr vergangenes und jetziges und – künftiges.

Erst einmal streiten sie; er hat ewig lange nach einem kostenlosen Parkplatz gesucht, während sie ins Parkhaus fahren wollte. Deswegen wären sie beinahe zu spät ins Theater gekommen. Eine Diskussion, wie sie alltäglicher nicht sein könnte und den meisten Paaren sicher hinlänglich bekannt ist.

Lebensnah, glaubhaft, humorvoll

Lutz Hübner und Sarah Nemitz, dem erfolgreichen Autorenduo, ist es mit „Was war und was wird“ wieder einmal geglückt, eine Geschichte lebensnah und glaubhaft, im Wechsel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit, ja, sogar Tragik zu erzählen. Und Karin Bares bringt das Stück als Berliner Erstaufführung heraus und setzt es gemeinsam mit ihrer Truppe meisterhaft um.

Der Text springt – manchmal mitten im Satz einer Szene – von damals, als Anke und Theo jung waren, in die Gegenwart und wechselt zwischen Dialogen und Selbstreflexionen der beiden Figuren. Viele schnelle Bühnenumbauten und Kostümwechsel sind dafür nötig. Karin Bares, die Geschäftsführerin und Intendantin des Kleinen Theaters ist, hat hier nicht nur Regie geführt, sondern auch noch Bühne und Kostüm selbst gemacht.

Trug Anke gerade noch das Theater-Ausgeh-Kleid, Highheels und Hochsteckfrisur, so verwandelt sie sich wie nebenbei in ein Discogirl der 80er in Jeans-Hotpants, mit pinkkfarbenem Häkelpulli und passenden Beinstulpen. Theo, eben noch in Sakko und gebügelten Hosen, ist plötzlich der schüchterne Teenager in Jeans und Schlabberkapuzenshirt.

Die Veränderungen, und das ist das Großartige an diesem Abend, bleiben nicht äußerlich, sondern finden ihre natürliche Fortsetzung in der Haltung der Schauspieler und in ihrem Zusammenspiel. Die vielen äußerlichen Wechsel geschehen, ohne dass zwischen Jacqueline Macaulay und Markus Gertken die Spannung nachlässt. Und sie schaffen es, dass wir in keinem Moment das Interesse verlieren, sondern die beiden Menschen mit Anteilnahme begleiten.

Unterstützt wird das Spiel durch alte und heutige Fotos von Anke und Theo auf einer Leinwand, die die Bühne nach hinten begrenzt und Musikeinspielungen aus der jeweiligen Zeit. Als Ausstattung braucht es dann nicht mehr als einen Hocker, zwei Liegestühle oder ein Bühnenpraktikabel, das zur Stranddüne genauso wird wie zum Krankenbett und sparsam eingesetzte, die Situation unterstützende Lichteffekte.

Berührend, ohne Sentimentalität

Alle langjährigen Paare wissen um die Fragilität von Zusammenleben, um die immerwährende Suche nach der Balance zwischen Nähe und Gemeinsamkeit einerseits und dem Beharren auf Freiräumen andererseits. Wobei die Frauen sich darüber weitaus mehr Gedanken machen und die Männer zu diesem Nachdenken, sagen wir mal, animiert werden müssen. Das ist auch bei Anke und Theo so.

Sind die Rückblicke bei aller Ernsthaftigkeit oft komisch, geht es wirklich ans Herz, ohne sentimental zu werden, beim Blick nach vorn, zu dem, was vielleicht sein wird. Zu Alter und Krankheit und wie Anke und Theo damit umgehen, bzw. sich vorstellen, wie sie damit umgehen werden. Aber keine Angst, das ist zwar das Ende des Titels, aber nicht das Ende der Geschichte. Der Abend entlässt uns nachdenklich und heiter gleichzeitig. Bravo!

Kleines Theater, 29. bis 31. Oktober und 6. bis 9. November. Hier geht’s zu den Karten.

***

Da hat er wieder mal tief in die Ideenkiste gegriffen, dieser Barrie Kosky! Und einen Abend hingelegt, der scheinbar Gegensätzliches zusammenbringt. Denn Kafka und Jazz, Kafka und Vaudeville, Kafka in einer Revue – das verbindet man nicht unbedingt miteinander.

Aber wenn man Adam Benzwi als musikalischen Leiter mit einem tollen kleinen Orchester an seiner Seite hat und dazu ein hervorragendes Ensemble mit Kathrin Wehlisch als K. im Mittelpunkt, wird daraus ein Abend, von dem jeder und jede etwas mitnehmen kann: die Kafka-Kenner, die, die mit der jüdischen Religion und Tradition verbunden sind, die Klezmer Fans, die Liebhaber von Bach, von Heine und romantischer Musik und auch die, die von all dem keine Ahnung haben und einfach eine Inszenierung von Barrie Kosky sehen wollen.

Für Auge und Ohr

Und zu sehen gibt es wahrlich viel. Auf der an sich leeren schwarzen Bühne schafft Katrin Lea Tag (Ausstattung) Räume durch einzelne „Versatzstücke“, wie einen überdimensionalen Vogelbauer-Käfig, Stehpulte, die an ein Großraumbüro des vergangenen Jahrhunderts genauso denken lassen wie an Talmudschulen, Sitzbänke wie in der Synagoge oder auch im Gerichtssaal und als Höhepunkt ein Thoraschrein, der in seiner kunstvollen Ausarbeitung wie ein Original aus einem jüdischen Gotteshaus aussieht. Ulrich Eh zaubert die passenden Lichtstimmungen.

Vor Einfällen sprühend

Erzählt wird die Geschichte des Josef K., der verhaftet wird ohne zu wissen, welchen Vergehens er sich schuldig gemacht hat und sich im Labyrinth einer ihm unverständlichen Gerichtsbarkeit verstrickt. Kosky verwendet aber auch Texte aus „Der Prozess“, „Der Hungerkünstler“ und „In der Strafkolonie“. Es wird viel und großartig gesungen und natürlich getanzt, wie sich das für eine Revue gehört (Choreografie: Mariana Souza). Der Zauber und die Schönheit der jiddischen Lieder vermitteln sich durch Übersetzungen ins Deutsche auf Projektionen über dem Portal.

Ein besonderer Kunstgriff sind Lieder aus dem Zyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann nach Texten aus dem Buch der Lieder von Heinrich Heine. Diese wurden von Anna Rozenfeld ins Jiddische übertragen und verknüpfen so das Jüdische und das Romantische in beide Richtungen. Alma Sadé singt die Lieder wunderschön; sie ist Dora Diamant, die letzte Lebensgefährtin von Franz Kafka.

Bis zur Pause vergeht die Zeit des über drei Stunden dauernden Abends wie im Flug.

Auch nach der Pause reiht sich Szene an Szene, Musik an Musik, aber da ist man schon überfordert von den Einfällen, die Barrie Kosky, wie bekannt, einfach nie ausgehen.

Unser Kartenkontingent ist im Moment ausgeschöpft. Im Service wird eine Warteliste für die Inszenierung geführt, auf die sich Interessierte setzen lassen können.

***

Ein Vorhang, dessen goldene Fäden in der Bewegung schimmern, verdeckt die Bühne, feiner Theaternebel schwebt im Raum und verändert weniger die Luft als das Licht und damit die Atmosphäre. Über allem liegt ein leichter Schleier.

Auf dem Vorhang erscheinen und bewegen sich unter grollender Musik drei Worte: EXIT – EXODUS – EXPLOSION. Die Schriftzüge gehen in eine Projektion von drei Frauenköpfen über, die unter drei Trockenhauben sitzen.

Wir sind also in einem Friseursalon. Die drei stellen sich gegenseitig als ME, DE und AS vor, kommen miteinander ins Gespräch und sich näher im gemeinsamen Schmoren unter Heißluft. Welche Frau kennt das nicht: Beim Friseur wird viel geredet, getratscht, werden aber auch persönliche Geschichten erzählt und intimste Geheimnisse geteilt.

Wir sind Medea

Die junge Regisseurin Carolina Cesconetto, zusammen mit Daniela Guse auch für die "Medea"-Fassung nach Euripides verantwortlich, nimmt den Friseursalon als heutigen Raum, als Ausgangspunkt und Rahmen, um die so altbekannte wie grausame Geschichte der Medea zu erzählen: Dem Mann aus Liebe gefolgt in ein ein fremdes Land, die eigene Familie verraten, gemordet; jetzt vom Geliebten verlassen und gezwungen, mit den Kindern wiederum ins Exil, ins Ungewisse zu gehen.

Simone Müller Pradella, Natalie Mukherjee und Paul Walther spielen die drei Frauen, die ihre Gefühle teilen, über das Verhältnis Mann und Frau diskutieren, über toxische Beziehungen, über den Kampf, den Frauen kämpfen, um akzeptiert zu werden von Männern, immer noch oder sogar wieder stärker. Und schlagen in den heutigen Texten immer wieder den Bogen zu Medea. Das macht Spaß anzusehen; mit wenig körperlichem Aufwand, dicht gedrängt auf der gelben Polsterbank, lassen die drei Spieler bei aller Ernsthaftigkeit ihre Figuren mit Witz agieren.

Zwei Seiten in uns

Richtig aufregend wird es in den Szenen, die uns in die ursprüngliche Geschichte führen; zwischen Kreon und Medea bzw. Jason und Medea. Die Männerrollen übernimmt jeweils Paul Walther. Ihm gelingt es, beide Männer in ihrer Widersprüchlichkeit zu zeigen, sie nicht nur als Schurken dastehen zu lassen. Besonders sein Jason ruft, wenn auch nur in kurzen Momenten, Verständnis, ja, einen Hauch von Mitgefühl hervor.

Simone Müller Pradella und Natalie Mukherjee teilen sich in die Rolle der Medea. Nein, sie teilen sich nicht die Rolle, sondern sie sind jeweils eine Seite der verzweifelten, auf sich allein gestellten Frau. Die zwei inneren Stimmen, die an Medea zerren, die sich gegenseitig überzeugen wollen, das vermeintlich Richtige zu tun. Beide Stimmen artikulieren sich in einer körperlichen Spannung, die die beiden Frauen einzeln wie auch im Spiel miteinander zu zerreißen droht. Nur die Rache als Ausweg.

Vagantenbühne, 31. Oktober sowie 1. und 3. November. Hier geht’s zu den Karten.

***

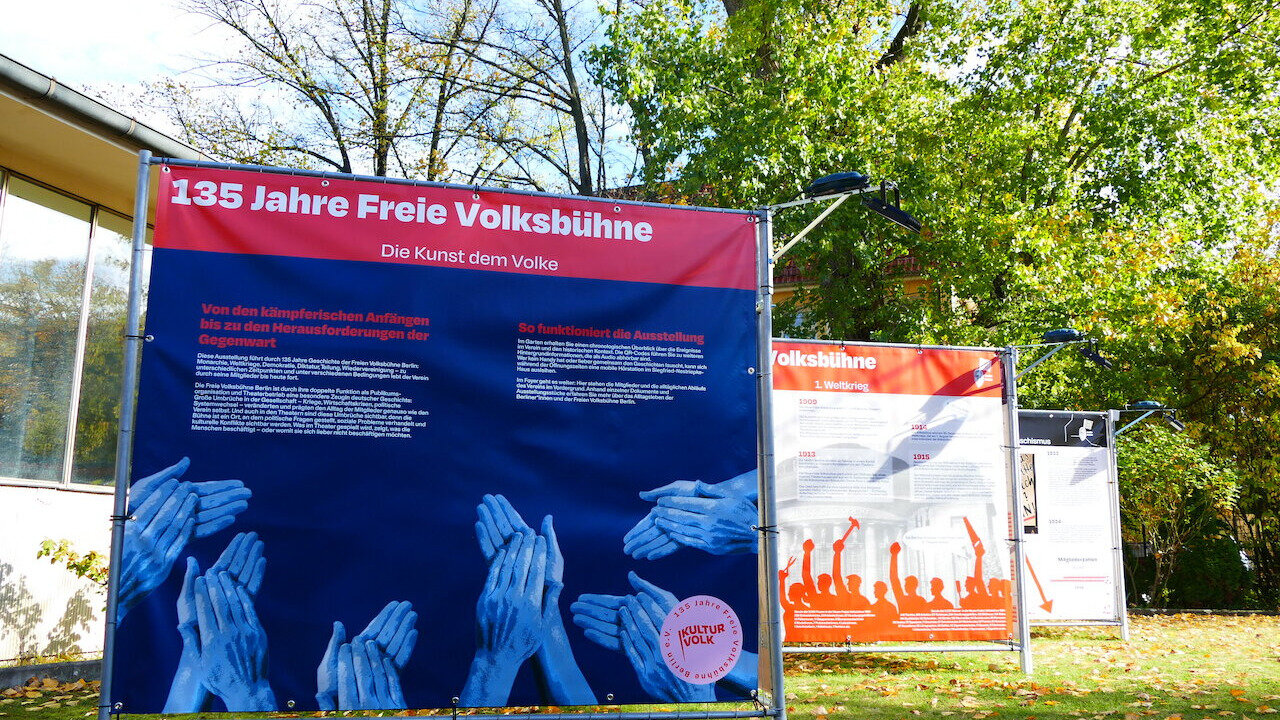

Ein Hinweis in eigener Sache – 135 Jahre Freie Volksbühne

Am 17. Oktober, um 18 Uhr eröffnen wir in unserem Garten in der Ruhrstraße eine Ausstellung zum 135. Jubiläum des Vereins. Zu sehen und zu hören ist Interessantes aus der Geschichte der Volksbühnenbewegung, die unter dem Motto „Die Kunst dem Volke“ seit 1890 Menschen aller Klassen und Schichten zur Kultur und miteinander ins Gespräch bringt.

Im Anschluss an die Vernissage wird es im Piscator-Saal außerdem eine Gesprächsrunde geben mit persönlichen Einblicken in die Geschichte des Vereins und Hintergrundinformationen zur Entstehung der Ausstellung.

Wir laden herzlich dazu ein!

1. Deutsches Theater Beeindruckend und beklemmend

2. Hans Otto Theater Bedrückend zeitlos

3. Maxim Gorki Theater Angenehm didaktisch

1. Staatsoper Lieben und Leiden des Künstlers

2. Deutsche Oper Kraftakt für Kinderstimmen

3. Staatsballett in der Komischen Oper Getanztes Sammelsurium

1. Atze Musiktheater Was, wenn die Welt untergeht?

2. Kleines Theater Bekanntes immer wieder aktuell und gut

3. Volksbühne Zum Abschied laut und wild

1. Komödie in Reinickendorf Aberwitz mit Schmackes

2. Theater am Frankfurter Tor Macht macht krank

3. Ramba Zamba Theater Charme und Lebenslust

1. Komische Oper Der famose Junge aus der Dose

2. Deutsches Theater Ohne Freiheit ist alles nichts

3. Theater im Palais Wie eine Schnecke ohne Haus

1. In eigener Sache Ein neues Theater für eine bessere Welt

2. Hans Otto Theater Potsdam Alles in Scherben

3. Kleines Theater Wo die Liebe hinfällt