HEUTE: 1. Staatsoper – „Les Contes d‘Hoffmann” / 2. Deutsche Oper Berlin – „Die drei Rätsel“ / 3. Staatsballett Berlin – „Wunderkammer“

Von der Staatsoper gelangt man in wenigen Minuten über den Gendarmenmarkt zum Restaurant Lutter & Wegner. Das historische Lokal war einst Stammkneipe für den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann und seine dem Trunk nicht abgeneigte Clique. Und somit Kulisse für „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach. Schon der französische Titel „Les Contes d’Hoffmann“ verweist jedoch darauf, dass der aus Köln stammende Komponist nicht Berlin, sondern seine Wirkungsstätte Paris vor Augen hatte, als er die Opéra fantastique nach dem gleichnamigen Schauspiel von Jules Barbier und Michel Carré schrieb. 1881, ein Jahr nach Offenbachs Tod, wurde der Fünfakter uraufgeführt und hat seitdem eine Menge Umarbeitungen erfahren.

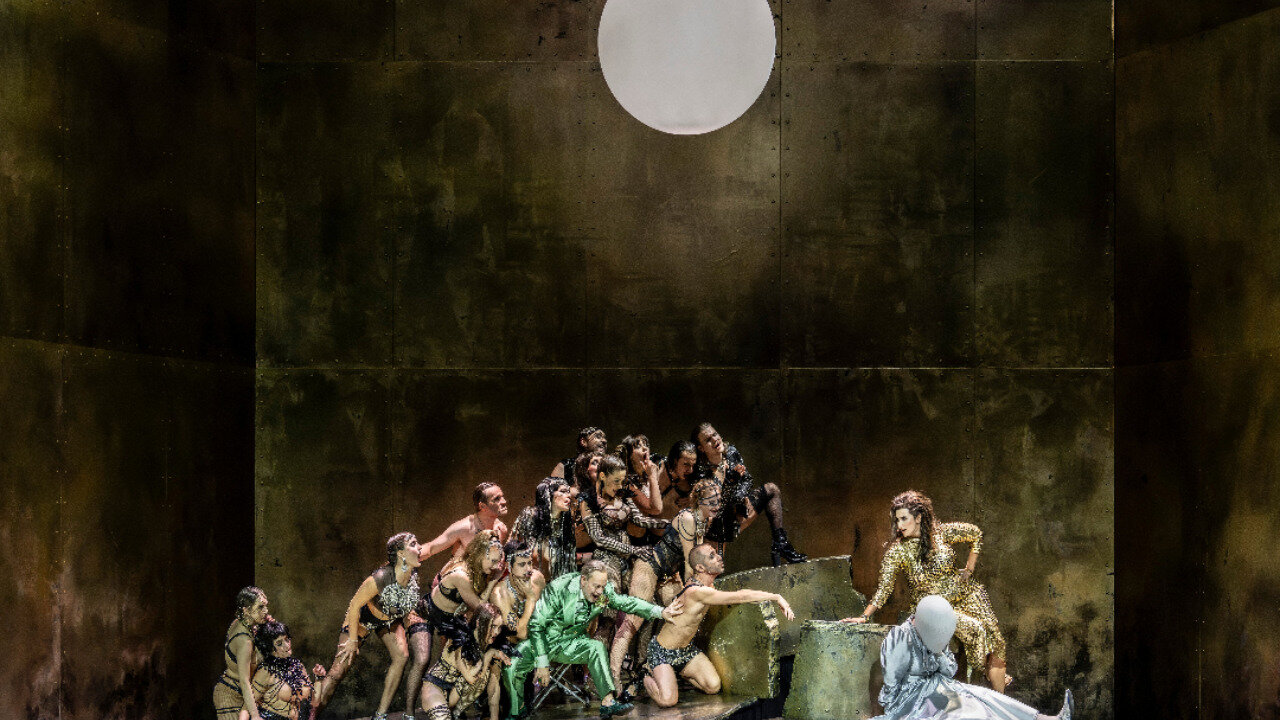

Regisseurin Lydia Steier, eine Amerikanerin in Dresden, die ab dem kommenden Jahr die Ruhrtriennale leitet, hat daraus gemeinsam mit dem Offenbach-Fachmann am Pult, Bertrand de Billy, ihre eigene Fassung zusammengebastelt. Nicht nur dass die recht aufdringliche Inszenierung die auf verschiedenen Erzählungen Hoffmanns fußende Handlung ins New York der 1940er-Jahre verfrachtet, erfordert eine Neuorientierung. Den Durchblick hat die Titelfigur, ein versoffener, völlig heruntergekommener Dichter, der nicht über die Trennung von seiner Stella, einer Opernsängerin, hinwegkam, bereits zu Beginn im Häusermeer der Großstadt verloren. Hilflos liegt er auf dem Pflaster.

Der Nahtod löst in ihm den berühmten Erinnerungsfilm aus, in dem es vor allem um die unglückliche Beziehung zu drei Frauen geht. Um Olympia, die sich als Automat erwies. Um Antonia, die ihr Leben hingab, um singen zu können. Und um das Freudenmädchen Giulietta, die Hoffmanns Messerattacke aus Eifersucht zum Opfer fiel. Ein Engel, die Muse des Dichters, begleitet Hoffmann in seinen Erinnerungen ebenso wie der Teufel in verschiedener Gestalt.

Olympias atemberaubende Koloraturen

Der ewige Gegensatz zwischen Gut und Böse also, zwischen Apotheose oder Höllenfahrt kennzeichnet diese Geschichten, wobei die vielen Toten, in der Regel Künstlerinnen und Künstler, in Momme Hinrichs opulenter und wandlungsreicher Bühne im Purgatorium, im Fegefeuer warten, das ausschaut wie ein billiges Hotel oder Wohnheim.

Vor allem aber konzipiert Lydia Steier die Oper als Künstlerdrama. Auch E.T.A. Hoffmann war ja nicht nur Autor, er versuchte sich zudem als Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. „Man ist groß durch die Liebe, aber noch größer durch Tränen“, dieser Schlusssatz über die Leidenskraft als Ansporn für die Kunst mag auch auf Jacques Offenbach zutreffen, dem nach rund 100 satirischen Operetten und Lustspielen mit „Les Contes d’Hoffmann“ am Ende seiner Tage das musikalisch ambitionierteste Werk gelang. Mit den atemberaubenden Koloraturen der Olympia, der eingängigen Ballade von Kleinzack und natürlich der weltberühmten Barcarole.

Die Inszenierung, angeregt von Charles Dickens‘ Weihnachtsmärchen oder Tim Burtons Film „Beetlejuice“, verlegt das alles in ungewohntes Ambiente. Hoffmann begegnet der singenden Puppe Olympia etwa in einem Kaufhaus zur Vorweihnachtszeit. Die Regisseurin legt laut eigenem Bekenntnis gern einen Filter über die Handlung. Man kann es auch als Übertünchen bezeichnen.

Zwischen Himmel und Hölle

Stimmlich ist alles erste Sahne. Pene Pati etwa bringt als Hoffmann in seinem Rollendebüt eine neue Klangfarbe im Tenorfach ein, ganz leicht und unbemüht. Roberto Tagliavini brilliert in allen Geschichten in der jeweils diabolischen Bass-Partie, als Engel verleiht Ema Nikolovska auch ihrem Sopran Flügel. Himmlisches Vergnügen oder Höllenspaß? Die Frage bleibt offen.

Staatsoper Unter den Linden, weitere Vorstellungen 28. November und 4. Dezember, sowie im März.

Hier geht’s zu den Karten.

***

Jugendpsychologen schlagen bei dieser Handlung wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Eine Mutter, die ihren eigenen Sohn vergiften will, weil der es in ihrer Kaschemme nicht mehr aushält. Räuber, die den Sohn unterwegs überfallen und letztlich an dem vergifteten Kuchen sterben. Ein Mann namens Galgenvogel, dessen Selbstmord durch Erhängen scheitert, bevor er der neue Gefährte des Jungen wird. Gemeinsam brechen sie auf zum Königshof, wo der Knabe, eigentlich viel zu jung zum Heiraten, die Prinzessin freien will. Was nur gelingt, wenn er ihr drei Fragen stellt, die sie nicht lösen kann. Klärt das Mädchen nur eines dieser Rätsel auf, ist der Junge verloren. Die Henker warten schon.

Ganz schön blutrünstig also diese Märchengeschichte um Lasso und Prinzessin Scharada, bei der eindeutig „Turandot“ Pate stand. Und das bei einer Familienoper. Dass sich darüber niemand aufregt, liegt an der so liebevollen wie kunstvollen Umsetzung des Stoffes. Detlev Glanerts „Die drei Rätsel“, 2003 uraufgeführt, ist für Kinder und Erwachsene konzipiert. Die Deutsche Oper Berlin präsentierte das Stück des 1960 geborenen Hamburgers nach Carlo Pasquinis Libretto als Mischung von Märchen und Sozialdrama. Denn Lasso, der dem Weinkeller seiner alleinerziehenden Mutter Popa entfloh, muss bald erkennen, dass der prunkvolle Hof auch für seine Scharada ein Gefängnis, ein goldener Käfig ist.

Ein ungewöhnliches Werk mit enormem Aufwand. Henze-Schüler Glanert baut auf viele Anleihen und Zitate aus der Musikgeschichte. Während in Kinderopern die Hauptfiguren meist mit Erwachsenen besetzt werden (mehr dazu in der Bühnenkritik Nr. 533 vom 3. November 2025), zeigt sich Glanert konsequent. Lasso und Scharada werden von Kindern gespielt und gesungen, bei der Premiere meisterten Emil Vandersee und Milla Luisa Dell’Anna aus dem Kinderchor bewundernswert diesen Kraftakt. Die Partien mussten aus Rücksicht auf Kindeswohl in Viererbesetzung einstudiert werden. Die Komposition orientiert sich an dem begrenzten Stimmumfang, sowohl bei den Hauptrollen als auch in den Massenszenen mit rund 80 Sängerinnen und Sängern des Kinderchores und des Jungen Chores.

Nachwuchsförderung auch im Orchester

Selbst im Orchestergraben wird Nachwuchsarbeit betrieben. Zu den Profis gesellen sich Studierende und jugendliche Musiker. Dirigent Dominic Limburg hält den musikalischen Laden zusammen, man hört aus dem Orchester kaum einen qualitativen Unterschied. Vor allem aber ist „Die drei Rätsel“ ein Hingucker mit Augenzwinkern. Brigitte Dethier, renommierte Regisseurin im Kinder- und Jugendtheater, bringt in der grandiosen Ausstattung von Carolin Mittler die eigentlich düstere Geschichte lebensfroh auf die Bühne. Höhepunkt ist der untergehende Hofstaat des Königs Zephalus, den der Bariton Philipp Jekal als selbstherrlichen Popanz parodiert. Eine Welt der Hofschranzen, Minister und Gelehrten, lustig dargeboten gerade von den Kleinsten im Kinderchor. Von denen bekommt auch der erwachsene Besucher noch einen mit, wenn es heißt: „Mensch, Dein Unglück ist Deine Welt dort unten.“

Was die Zukunft des Musiktheaters angeht, verheißt dieser Abend jedoch alles andere als Unglück, sondern Zuversicht.

Deutsche Oper Berlin, 15. Februar 2026. Hier geht`s zu den Karten.

***

Für die Gabe, „das lange Bekannte mit noch Ungewissem zu verbinden“, ist Christian Spuck unlängst der diesjährige Deutsche Tanzpreis verliehen worden. Tatsächlich hat der neue Intendant dem Staatsballett Berlin zu einem Stilwechsel verholfen und erschließt mit der Überschreitung von Genregrenzen (mehr dazu in der Bühnenkritik Nr. 458 vom 20. November 2023) seiner Kompanie neues Publikum. Jüngstes Beispiel ist „Wunderkammer“, die erste abendfüllende Produktion von Marcos Morau. Der Spanier ist als „Artist in Residence“ Spucks Haus-Choreograf.

So nah kommt das Publikum dem Staatsballett selten wie jetzt in der Komischen Oper. Oder besser umgekehrt: Derart direkt bewegen sich Tänzerinnen und Tänzer so gut wie nie auf die Zuschauer zu. Den ganzen Platz der riesigen, in vielen Momenten fast leeren Bühne des Schillertheaters nutzen sie, auch den abgedeckten Orchestergraben. Gegen Ende sehen wir uns gar selber, dank einer Spiegelwand auf der Bühne, während die Künstler sich durch die Sitzreihen des Parketts bewegen. Nicht nur tanzend, sondern auch singend.

Alle Grenzen sind hinfällig. Dabei weist der Titel des Stücks doch auf ein adeliges Privileg. Auf Wunderkammern und Kuriositäten-Kabinette, in denen sich die Herrschaften bei Hofe verlustierten. Angeregt von diesen historischen Sammlungen verwandelt Morau den Bühnenraum in eine Traumfabrik, in der alles möglich scheint. Die Bilder, die durch Bewegung oder auch durch Stillstand entstehen, sind bedeutungsoffen. Ebenso wie die Musik, die Clara Aguilar und Ben Meerwein für das nur eine Stunde zehn Minuten dauernde Spektakel geschrieben haben, zwischen Klassik und Pop, sakralen Tönen und Techno.

Erinnerung an moderne Vergnügungstempel

Szenerie (Max Glaenzel) und Kostüme (Silvia Delagneau) wecken weniger Assoziationen zu fürstlichen Schatzkammern, sondern eher zu Vergnügungstempeln der Moderne, dem Berlin der Roaring Twenties. Diese Choreografie setzt vor allem auf Gruppendynamik, auf Revue-Formationen und menschliche Pyramiden. Das macht einsame Auftritte umso effektvoller, wie den des Akkordeonspielers mit seinem defekten Instrument. Dann wiederum kämpft die Truppe gegen Ungeheuer der Technik, etwa einen sich absenkenden Käfig aus LED-Leuchten.

Man tanzt sich frei. Freiheit, die hier aber auch Beliebigkeit bedeutet. Ein Sammelsurium aller Stile, das mal an das Triadische Ballett der Bauhaus-Ära, dann wieder an den Broadway erinnert. Mal als Orgie, mal als Ritual, beides hat berauschende Wirkung an einem am Ende bejubelten Abend, der sich herkömmlichen Kriterien des Tanzes entzieht.

Komische OperBerlin im Schillertheater, diverse Termine bis 23. April. Hier geht’s zu den Karten.

1. Berliner Ensemble Zuhause in Erinnerungen

2. Vaganten Krieg kann jeden treffen

3. Neuköllner Oper Schuld und Sühne

1. Berliner Ensemble Herzrasen im Tollhaus

2. Komödie in Reinickendorf Raus aus der Kartoffel

3. Friedrichstadtpalast Glückshormone aus der Wundertüte

1. Komische Oper Dem Wahnsinn geschuldet

2. Schlosspark Theater Lizenz zum Flachwitz

3. Distel Gib Märchen keine Chance

1. Grips Alleinerziehende Kinder

2. Theater an der Parkaue Geschichte im Radio

3. Theater am Frankfurter Tor Rote Rosen bleiben ewig

1. Deutsches Theater Beeindruckend und beklemmend

2. Hans Otto Theater Bedrückend zeitlos

3. Maxim Gorki Theater Angenehm didaktisch

1. Staatsoper Lieben und Leiden des Künstlers

2. Deutsche Oper Kraftakt für Kinderstimmen

3. Staatsballett in der Komischen Oper Getanztes Sammelsurium