Heute: 1. Die Kunst dem Volke – "Open Air-Ausstellung 135 Jahre Freie Volksbühne Berlin" / 2. Hans Otto Theater Potsdam – „Der zerbrochne Krug“ / 3. Kleines Theater – „Vita und Virginia“

Die schönen Tage im Herbst stehen uns bevor. Das ist eine gute Gelegenheit für einen Spaziergang, um die Open-Air-Ausstellung „135 Jahre Freie Volksbühne Berlin“ im Garten und im Vereinsgebäude in der Ruhrstraße 6 zu besuchen.

Auf elf Schautafeln wird dort im Freien die Geschichte unseres Vereins so kompakt wie informativ dargestellt. Die Kapitel reichen von der Kaiserzeit über die Weltkriege und die NS-Diktatur, von der Teilung bis zur Wiedervereinigung. Es ist eine Zeitreise von der Gründerphase 1890 bis in die Gegenwart.

Im Foyer wird die Ausstellung mit Original-Dokumenten fortgesetzt. Draußen wie drinnen gibt es QR-Codes mit zusätzlichen Informationen und persönlichen Stimmen.

Kuratorin Anina Woischnig hat die Geschichte in historische Kapitel wie „Gründung und Spaltung“, „Wirtschaftskrise und Faschismus“ oder „Künstlerische Krise“ gegliedert. Die Löschung des Vereins im Nationalsozialismus und die Neugründung der Volksbühnen nach dem 2. Weltkrieg werden ebenso thematisiert wie der Wiederaufbau in Ost und West – und schließlich die überwundene Krise und die Neuausrichtung der Freien Volksbühne heute. Aber auch der Original-Bau der Volksbühne in Mitte und der Neubau der Freien Volksbühne im heutigen Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf werden dargestellt. Und selbstverständlich ist Erwin Piscator und der Weimarer Republik mit ihren sogenannten „Goldenen Zwanzigern“ ein Kapitel gewidmet.

Anschaulich wird die Entwicklung der Volksbühne durch die Arbeits- und Lebensbedingungen des jeweiligen historischen Abschnitts kontextualisiert. Die Zusammenstellung von Dokumenten, Texten und Audios bietet eine gelungene Medien-Mischung.

Mich haben die „Regeln für Theaterbesucher“ mit Karikatur und Text aus den 1920er Jahren erheitert. Zeigen sie doch, dass man damals meinte, den neuen Theater-Besuchern aus einfachen Verhältnissen die Verhaltensnormen beibringen zu müssen, die das Bildungsbürgertum einhielt: „Ein jeder mag, wie’s ihm gefällt, Sich gütlich tun mit Schmausen; Doch im Theater will’s die Welt, Daß, wer auf Sitt‘ und Bildung hält, Nur futtert in den Pausen.“

Kulturvolk | Freie Volksbühne Berlin, Ruhrstraße 6, Berlin Wilmersdorf. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

***

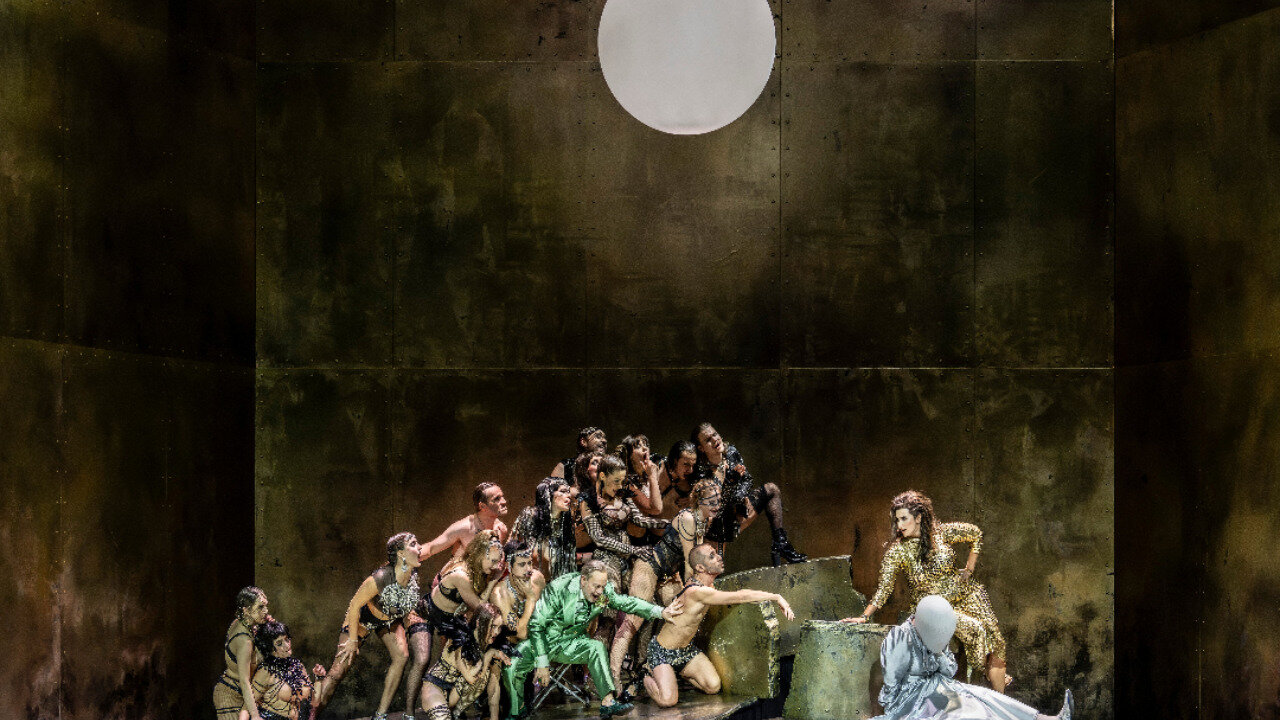

Es ist doch seltsam, dass der Heinrich von Kleist jetzt so häufig überall gespielt wird. Ist er erst heute wirklich modern? Mit all seiner Lust am Leben und der Frage nach der individuellen Gestaltungsmöglichkeit des Daseins? Oder sind wir jetzt endlich bei ihm angekommen? Die Premieren der „Marquise von O…“ am Deutschen Theater in Berlin und die vom „Zerbrochnen Krug“ im Hans Otto Theater in Potsdam fallen auf denselben Tag. Hier nun geht’s um die Potsdamer Inszenierung.

Dass sich Heinrich von Kleist gemeinsam mit seiner Freundin Henriette Vogel am Kleinen Wannsee 1811 mit nur 34 Jahren das Leben nahm und heute ein Gedenkstein daran erinnert, ist sicher bekannt. Anlass war, dass ihm all seine Ideen und Projekte gescheitert erschienen. Eine Art literarisches Testament hat er mit seinem letzten Text „Über das Marionetten-Theater“ in den von ihm herausgegebenen „Berliner Abendblättern“ verfasst. An der Oberfläche geht es um den Vergleich zwischen einem Tänzer und einer Marionette – ein Bär spielt auch noch eine Tanz-Nebenrolle –, wer denn nun wie besser tanze. Tiefer und wichtiger geht es aber um die Frage, ob man selbstbestimmt lebt oder fremdbestimmt gelebt wird. Goethe meinte verkürzt, ob man Amboss oder Hammer sei. Kleist sah sich wohl als vom Leben übel zugerichteten Amboss – und der wollte er nicht mehr sein.

Sein „Zerbrochener Krug“ ist durch puren Übermut entstanden. Heinrich von Kleist war in der Schweiz zu Gast bei Heinrich Zschokke, unter anderem Autor von „Hans Dampf in allen Gassen“. Ebenso zu Gast war Ludwig Wieland. In Zschokkes Stube nun hing der Kupferstich von Jean-Jacques André La Veau „La juge ou la cruch“. Die drei fabulierten über diese Arbeit und einigten sich auf einen Dichterwettstreit: Zschokke sollte eine Erzählung, Wieland eine Satire und Kleist ein Lustspiel schreiben. Die Satire gibt es bis heute nicht, die Erzählung wurde 1813 veröffentlicht, und das Lustspiel ist seit seiner misslungenen Uraufführung 1808 in Weimar ein Dauerbrenner auf den deutschsprachigen Bühnen. Warum?

Die Handlung erinnert an einen Fernsehschwank. Im Mittelpunkt steht der titelgebende zerbrochene Krug der Frau Marthe Rull, die zurecht denjenigen betraft sehen möchte, der ihn zerbrochen hat. Sie beschuldigt Ruprecht Tümpel, den Verlobten ihrer Tochter Eve. Dorfrichter Adam soll die Sache aufklären. Seltsamerweise ist er so verletzt, dass der Verdacht auf ihn fällt. Um diesen nun von sich fernzuhalten, verhandelt er sich gegen alle Wahrscheinlichkeit und Logik um Kopf und Kragen. Darin nun besteht der Sprachwitz und die Handlungskomik des Stückes, denn der Zuschauer ahnt längst, was sich am Ende zeigt: Der Richter wollte sich an Eve vergehen, wurde aber von deren Verlobten überrascht und floh – wobei der Krug zerbrach. Die Verlobten kommen am Ende zusammen. Der Rechtsmissbrauch des Richters ist verhindert. Ende gut, alles gut? So einfach ist das heute nicht mehr.

Wie hat nun Regisseurin Bettina Jahnke diesen „Zerbrochnen Krug“ gelesen und inszeniert? Etwas ganz Außergewöhnliches ist ihr gelungen. Sie hat aus der Komödie von Kleist eine Tragödie extrahiert: die Tragödie der Eve. Aber sie steht am Ende auf und sagt allen – Männern – den Kampf an. Sie ist eine mutige Frau in einer wichtigen Inszenierung.

Von außen betrachtet ist es ein Stück über Macht und deren Missbrauch. Von innen gesehen, ist es eben ein Stück über Eve (klug und kämpferisch: Chenoa North-Harder). Wenn man das Stück doch nur von seinem Ende her erzählen könnte! Mit dem Wissen um seinen Ausgang erlebt man das Verhalten des Richters Adam (überzeugend fies: Arne Lenk) um ein Vielfaches mehr als perfide. Erst am Ende erklärt sich in dieser Inszenierung auch, warum er zu Beginn nahezu nackt auf der Bühne – also in seiner Amtsstube lag. So hat er sich bei seinem geplatzten „Stell dich ein“ durch die Nacht geschleppt.

Eve ist nun diejenige, die am schlimmsten in der Klemme sitzt. Um ihren Verlobten Ruprecht (sympathisch in seiner Hilflosigkeit: Paul Wilms) vor der Einberufung zu bewahren, ging sie zum Dorfrichter Adam. Der belügt sie damit, dass die Rekruten nach Indien verschifft werden würden. Das könne er aber verhindern. Mit diesem Versprechen besucht er sie des Nachts. Eve weiß, was er will – und gibt es ihm nicht. Er flieht, zerbricht den Krug, wird von Ruprecht verletzt, verliert seine Perücke in der Hecke und hinterlässt Spuren, die eben bis in sein Haus führen.

Eve aber kann die peinliche Situation in der durch die Mutter (nicht zu bremsen in ihren Rachegelüsten: Bettina Riebesel) verursachten Verhandlung nicht einfach so eingestehen – nicht vor ihrer Mutter, nicht vor ihrem Freund Ruprecht, nicht vor dem sie bedrohenden Dorfrichter und auch nicht vor dem die Meta-Obrigkeit verkörpernden Gerichtsrat Walter (ganz Inkarnation der Macht: Hannes Schumacher). Doch am Ende tut sie es. Sie lässt den Schwindel auffliegen und liefert den Dorfrichter aus.

Das Stück ist von Kleist als Komödie angelegt. Vermutlich wird auch gelacht. Aber im Grunde ist und bleibt es eine Tragödie über die fehlende Selbstbestimmung der Frau. In Berlin sei jede vierte Frau irgendwann am Arbeitsplatz sexueller Belästigung ausgesetzt, sagt die Statistik. Selbst der Gerichtsrat küsst Eve schließlich ohne ihre Einwilligung, bietet ihr Geld und fragt, als sie dieses ablehnt: „Meinst du, dass dich der König wird betrügen?“ Sie sagt dazu nichts. Der Gerichtsrat erkennt, dass nicht nur der Dorfrichter zur Disposition steht, sondern das ganze System.

Hans Otto Theater, 13. bis 15. November, 18., 19. und 25. Dezember. Hier geht’s zu den Karten.

***

„Vita & Virginia“ im Kleinen Theater am Südwestkorso ist ein Stück über die Liebe und Leidenschaft zweier besonderer Frauen: Vita Sackville-West und Virginia Woolf. Die beiden begegneten sich 1921 in London.

Regisseur Boris von Poser hat mit Ursula Doll und Irina Wrona in den Hauptrollen eine berührende Inszenierung über Zuneigung und Vertrauen, aber auch über Eifersucht und Trennung geschrieben. Themen, die für jegliche Partnerschaft relevant sind oder sein können. Irina Wrona ist die zerbrechliche, intellektuelle Virginia; Ursula Doll die dagegen eher leidenschaftliche und lebendige Vita. Sie sind ein Paar der tausend Gegensätze, das genau deshalb so gut zusammenpasst, weil es sich auf unendliche Art und Weise zu ergänzen weiß.

Eileen Atkins komprimiert in ihrem Stück Aussagen aus Briefen und Tagebüchern zu bewegenden Dialogen, die die Spannungen zwischen der eher introvertierten und älteren Virginia und der sehr wohlhabenden, lebenszugewandten Vita sichtbar werden lassen.

Dass Schreiben auch immer eine Form der Zuneigung ist, wird hier vielschichtig deutlich. Egal ob man das beschriebene Subjekt liebt, begehrt oder ihm misstraut, man muss sich ihm schreibend doch zuwenden.

Die Kostüme (Dietrich von Grebmer) verstärken gekonnt die Stilisierung dieser beiden besonderen Charaktere durch historische Verortung in den 1920er und 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die von ihm gestaltete Bühne ist schlicht und funktional. Lediglich zwei Stühle und einige verschiebbare Vorhänge dienen dazu, unterschiedliche Räume zu gestalten.

Dadurch, dass Vita bei starken emotionalen Dialogen auch die Bühne verlässt und in den Zuschauerraum geht, werden aus Zuschauenden mitunter Teilnehmende an dieser Beziehung und ihren Auseinandersetzungen.

Wer sich schon immer für die Literatur von Virginia Wolf interessiert hat oder schon immer vorhatte, sich dafür zu interessieren, kann in dieser Inszenierung den Menschen hinter den Büchern in einer besonderen Beziehung erleben. Im Buch „Orlando“ heißt es: „Er war jung, er war reich, er war hübsch.“ Gemeint ist Vita. Wer diese Inszenierung gesehen hat, wird das Buch „Orlando“ – oder auch den Film oder das Theaterstück – danach mit anderen Augen lesen oder sehen.

Kleines Theater, am 1. und 2. November. Hier geht’s zu den Karten.

1. Komische Oper Dem Wahnsinn geschuldet

2. Schlosspark Theater Lizenz zum Flachwitz

3. Distel Gib Märchen keine Chance

1. Grips Alleinerziehende Kinder

2. Theater an der Parkaue Geschichte im Radio

3. Theater am Frankfurter Tor Rote Rosen bleiben ewig

1. Deutsches Theater Beeindruckend und beklemmend

2. Hans Otto Theater Bedrückend zeitlos

3. Maxim Gorki Theater Angenehm didaktisch

1. Staatsoper Lieben und Leiden des Künstlers

2. Deutsche Oper Kraftakt für Kinderstimmen

3. Staatsballett in der Komischen Oper Getanztes Sammelsurium

1. Atze Musiktheater Was, wenn die Welt untergeht?

2. Kleines Theater Bekanntes immer wieder aktuell und gut

3. Volksbühne Zum Abschied laut und wild

1. Komödie in Reinickendorf Aberwitz mit Schmackes

2. Theater am Frankfurter Tor Macht macht krank

3. Ramba Zamba Theater Charme und Lebenslust