HEUTE: 1. Zurück aus den Ferien. Saison-Auftakt mit Schiller / 2. „Cry Baby“ ‑ Deutsches Theater / 3. „Und der Haifisch, der hat Zähne“ – Aufricht-Memoiren & Brecht-Film / 4. Gratulation: Volksschauspielerin Ursula Werner zum 75.

„Einen Nachen seh ich schwanken, / Aber ach! Der Fährmann fehlt. / Frisch hinein und ohne Wanken! / Seine Segel sind beseelt. / Du musst glauben, du musst wagen, / Denn die Götter leihn kein Pfand, / Nur ein Wunder kann dich tragen / In das schöne Wunderland.“ – „Sehnsucht“ von Friedrich Schiller. Schön Gesagtes als Schmuck für mein erstes Blog der neuen Spielzeit. Ab jetzt wieder wie immer montags auf kulturvolk.de.

Ach, was waren das für tollkühne Zeiten, als René Pollesch mit genialischem Impetus als Bannerträger der Postdramatik das Theater aufmischte – beispielsweise in Castorfs Volksbühnen-Prater. Polleschs aberwitzig zerschnippelte Aufbereitungen von angesagten philosophisch-soziologischen Theorie-Pamphleten (das Ich, der Markt, die Entfremdung) waren auf einen Schlag Kult. Waren sarkastisch-hysterisch-oberschlaues Polit-Diskurstheater, das Soaps, Dokus, Talkshows frech vereinnahmte als Boulevard der neuen Art. Mit sexy Klasse-Schauspielern, mit jeder Menge gängiger Musik im naturalistisch-verkitschten Bühnenbild. Theatralischer Hochleistungssport, verblüffende Verfremdungskunst, raffiniert gesampeltes Pop-Entertainment. Alles lange her, längst vorbei; erst recht, da Polleschs Heimstatt, die Castorf-Volksbühne, Geschichte ist. Nun fand R.P. Asyl im Deutschen Theater (Kollege Herbert Fritsch nebst Familie fand es an der Schaubühne).

Der „Umstieg“ beschied beiden wenig Glück. Die Luft ist raus. Wie jetzt bei Polleschs DT-Start. Das erwartungspralle Publikum war erpicht auf großes Amüsement; zumal Superstar Sophie Rois, die Unvergleichliche, mit von der Partie (und neuerdings fest im DT-Ensemble) ist. Und so schlug man sich im rappelvollen Saal bei jedem Witzchen von Polleschs ansonsten weitgehend kryptischen Wortschwalltheaters begeistert auf die Schenkel. Doch was da unter dem Titel „Cry Baby“ abging, war zum Heulen. Irgendwie ging es um Liebhabertheater und dessen vermeintlich provokante Verweigerung durch Tiefschlaf. Doch Christine Groß, Judith Hofmann, Bernd Moss und Sophie Rois quasselten dennoch unentwegt, was das wohl sein könnte „Liebhabertheater“. Oder „Liebe“. Oder Träumen beim Schlafen. Hin und wieder fielen vage Sinn stiften sollende Begriffe wie Hamlet, Kleist, Ophüls, Genet, Maupassant, Meryl Streep, Stradivari oder Prinz von Homburg. Na und? Zwischendurch Schnulzen vom Band und eine Schar herum hopsender Schauspielstudentinnen in knallbunten Schlafanzügen, weil auf der Bühne ein im Kreis rotierendes Bett zur Befriedigung einer – wieso bloß? – grassierenden Schlafsucht einlädt. Ob Wachen, Lieben, Theatermachen, Pennen – alles Wurscht. Warum Bühnenbildnerin Barbara Steiner eine perfekte Kopie der beiden goldenen DT-Proszeniumslogen vor die Seitengassen stellte, bleibt bedeutungshubernd wie alles, was da Pollesch als Autor zusammengekritzelt und was er als Regisseur lieblos choreographiert hatte zur sentimentalen Dudelei vom Band.

Ach ja, die Rois hat ein paar Fetzen Klassik-Text zu zitieren. Aus Kleists „Prinz von Homburg“ und dem Monolog der Klytämnestra aus Hofmannsthals „Elektra“ – immerhin eine plötzlich aufragende kleine Insel der Wortgewalt im seichten Gewässer des Blabla, durch das ein paar Wasserflöhe geistern, die womöglich aus den alten Riffs mit den vielen Metaebenen stammen. Erhellendes aber zeigt sich nicht. Auch bleibt im Trüben, warum es als Rausschmeißer dieses unergründlichen Unterhaltungsbetriebs ein erregtes Udo-Lindenberg-Bashing gibt – bezüglich seines vermeintlich opportunistischen Auftritts einstmals im Ostberliner Palast der Republik ohne „Sonderzug nach Pankow“.

Und doch: Das Publikum geriet unentwegt vor Begeisterung aus dem Häuschen bei Polleschs lächerlichen 65 Blödelpartyminuten. Aus Treue zu Pollesch? Oder wegen der Pyjama-Partymäuse im Pyjama? Oder wegen der unterbelichtet bleibenden Sophie nebst Companie? (Was hätte man mit diesem Casting Tolles machen können!)

Fazit: Einer der seltsamsten DT-Saisonstarts: Ein vielversprechend aufheulender Motor, der sogleich ins Stottern kam und ganz schnell verreckte. Alles kann also – im Vertrauen auf Schiller (s.o.) ‑ nur besser werden.

(wieder 5., 11., 17. 25. Oktober)

Es waren mal eben 100.000 Reichsmark, die Papa Aufricht seinem Sohn Josef einsichtig spendierte, damit der sich einen tollen Traum erfüllen konnte: ein gerade herrenlos da stehendes Berliner Theater wiederzueröffnen. Sechs Monate gab er sich dafür Zeit; obgleich alle unkten, das viele Geld hätte er besser ins Klo schütten sollen. Und am 31. August vor 90 Jahren sollte es losgehen; just an Josefs 30. Geburtstag. Natürlich mit einer Uraufführung.

Also Stücksuche; Abklappern der Verlage und Agenten. Da war nix Gescheites. Also Fahndung an der Basis, beispielsweise in angesagten Künstlerlokalen. Nichts bei Schwannecke; weiter zu Schlichter. Dort hockte Bertolt Brecht; vielversprechender Jungautor, immerhin schon Kleist-Preisträger. Aufricht schätzte eher dessen Lyrik, die Dramen waren ihm zu laut, zu grell. Doch man verstand sich: „Wir hatten die übliche Linkstendenz.“ – Schreibt Ernst Josef Aufricht in seiner Autobiografie „Und der Haifisch, der hat Zähne“.

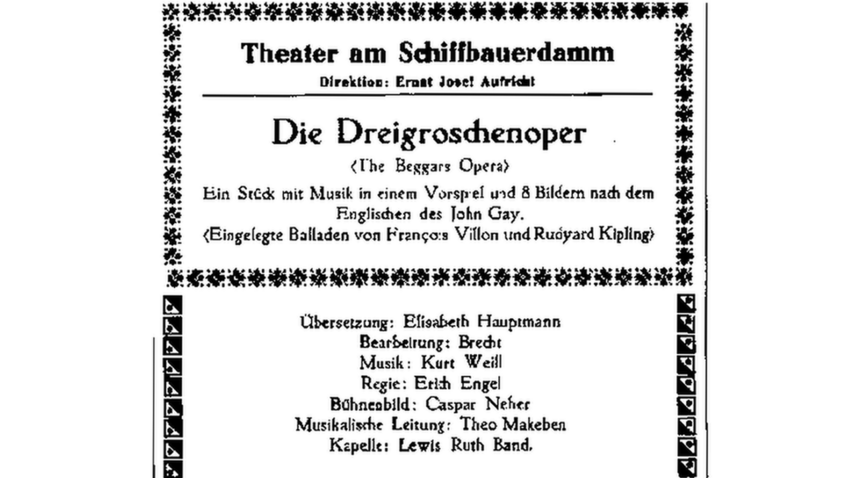

Schon der Buchtitel sagt alles: Aufricht brachte zur Einweihung seines Theaters am Schiffbauerdamm (heute Berliner Ensemble) Brechts „Dreigroschenoper“ heraus. Und dieses seinerzeit nicht absehbare theaterhistorische Weltereignis steht denn auch im Mittelpunkt der aufregenden Lebenserinnerungen des jungen Manns aus der oberschlesischen Provinz, der in Berlin sein Künstlerglück machte; der fünf Jahre später, 1933, in die Emigration musste, erst Frankreich, dann die USA. 1953 kam der elegante Herr zurück nach Westberlin; 18 Jahre später starb er in der Sommerfrische am Mittelmeer in Cannes. Was für ein Leben!

War er doch gut vernetzt mit der Berliner Künstlerprominenz im Berlin der Zwanziger – und dann im Exil. Jetzt, aus Anlass der Kinopremiere „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ von Joachim A. Lang, bringt der Berliner Alexander Verlag eine durchgesehene Neuauflage der Aufricht-Memoiren heraus (spannend zu lesende Hintergründe zum Film; Nachwort Klaus Völker, 292 Seiten, Broschur 16 Euro).

Brechts Äußeres war einigermaßen abstoßend: dürr, ewig kränkelnd (das Herz!, die Nieren!), der Galgenvogel-Blick, gern proletarische Aufmachung, gern machohafte – dann mit Ledermantel (extra angefertigt für eine Fotostrecke als intellektueller Jungstar mit dicker Zigarre und Schiebermütze – da sieht ihm Lars Eidinger, gegenwärtig trefflich als Kino-BB verkleidet, frappierend ähnlich).

Dennoch befand Aufricht, dieser egomanische Brecht war ziemlich anziehend; quatschte aber nachts bei Schlichter uninteressantes Zeug, auch bezüglich neuer Stücke. Doch einmal, da zog er ein „Nebenwerk“ aus der Joppe: „Das Gesindel“, die Bearbeitung eines 200 Jahre alten englischen Textes: John Gays „Beggar’s Opera“, handelnd von einem Korruptionsskandal im Gangstermilieu von London. Aufrichts Nase sofort im Alarmzustand: „Das roch nach Theater!“

Erst am Tag darauf erfuhr er am Telefon, dass noch ein Musiker beteiligt war: Kurt Weill. In der Charlottenburger Oper liefen gerade zwei Einakter von ihm. Aufricht war wenig begeistert, er fand Weills Musik für ein Theaterstück zu atonal. Ihm schwebte eine „lustige literarische Operette“ vor mit „einigen sozialkritischen Blinklichtern“. Allein der Song „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ wurde ernst genommen.

Schließlich begannen am 1. August 1928 die Proben (immerhin mit Starbesetzung, Aufricht ließ sich da nicht lumpen); die Generalprobe endete am Tag der Uraufführung morgens früh um sechs; es war der 31. August. Alles lief von Anfang an mit hysterischen Krächen, Umbesetzungen, Änderungen am laufenden Band. Brecht stemmte sich stur bis zuletzt gegen den Titel „Dreigroschenoper“ (war ihm zu „kulinarisch“). Freilich: das permanente Chaos war permanente Werbung, zur Uraufführung saß tout Theaterberlin im neubarocken Saal am Schiffbauerdamm. Das Stück lief ein Jahr lang (!) en suite, wurde (bis 1933) in 18 Sprachen übersetzt und mehr als 10.000 Mal in Europa aufgeführt. Brecht – über Nacht ein Superstar – wurde zum Millionär mit Schweizer Bankkonto. Noch heute saniert „Die Dreigroschenoper“ ein jedes marode Theaterunternehmen. Was Brecht ärgerte war, dass es unter seiner Mitwirkung nicht zu einer Verfilmung kam (die Sache versackte in Ansätzen).

Davon vor allem ist die Rede in „Mackie Messer ‑ Brechts Dreigroschenfilm“ von Regisseur und Drehbuchautor Joachim A. Lang. Er illustriert ein grandioses Stück Theatergeschichte und funkelt als opulentes Best-of-Brecht-Musical in Starbesetzung (u.a. Eidinger, Moretti, Herzsprung, Krol, Redl). Freilich, der kenntnisreiche Filmemacher, erfahren mit historischen Kultur-Stücken (eine TV-Doku über Heinrich George, ein Kinofilm über das NS-Propagandamachwerk „Jud Süß“), der wollte jetzt allzu viel auf einmal: Zuerst ein Brecht-Porträt (als Theoretiker und Frauenheld; Eidinger spricht witzigerweise nur Brecht-Zitate, was wiederum schwer zu meistern ist). Dann die skandalumwitterte Uraufführungsgeschichte der „Dreigroschenoper“. Dann die Rekonstruktion des Scheiterns einer „Dreigroschenoper“-Verfilmung von Brecht & Co. samt einhergehender Gerichtsprozesse und obendrein noch ein Panoramagemälde der historisch-politischen Hintergründe. – Also ganz große Oper, ganz breites Historical, den ganz großen Wurf, der dann nicht ganz so weit traf.

Überkomplex, aber dennoch spannend und lehrreich. Mein Rat: Ins Kino zum Gucken bei Lang und in den Buchladen zum Schmökern bei Aufricht. ‑ Übrigens, just vor kurzem erst erschien bei Suhrkamp eine neue dicke Brecht-Biografie von dem Amerikaner Stephan Parker. Für Leute, die es ganz ausführlich wissen wollen.

Sie war die erste Charlie im DDR-Kultstück „Die neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf (Uraufführung Halle 1972). Und die Mascha in Thomas Langhoffs legendärer Tschechow-Inszenierung „Drei Schwestern“ am Gorki-Theater. In einem anderen aufrührerischen DDR-Kultstück, gut ein Jahrzehnt nach der Plenzdorf-Uraufführung, da war sie die Mascha „zwei“: In Volker Brauns Tschechow-Paraphrase „Die Übergangsgesellschaft“ wieder unter Langhoff und wieder am Gorki.

Dabei wäre es um ein Haar nichts geworden mit Ursula Werner und der Schauspielschule; wegen ihres Hardcore-Berlinisch. Doch dann bekam sie noch als Studentin an der Ernst-Busch-Schule ihre erste Rolle in der für damalige Verhältnisse kess pikanten Defa-Komödie „Frau Venus und ihr Teufel“. Jetzt, vor wenigen Tagen, am 28. September, feierte die Urberlinerin vom Prenzlauer Berg, Legende des Gorki Theaters (dort beheimatet von 1973 bis 2009), ihren 75. Geburtstag. Und: Sie kann längst Hochdeutsch, aber nach wie vor verrückt Berlinern, wenn’s denn sein muss.

Die Uschi, wie sie am Theater hieß, ist bis heute ein Publikumsliebling. Sie kann so schmerzlich heulen, dass der Saal erstickt, und herzbefreiend drauflos lachen, dass der Saal kracht. Denn die Werner aus dem Kleine-Leute-Milljöh ist ein sehr geerdeter, lebenspraktisch veranlagter Mensch – und dabei doch mit viel Sinn für das Ungereimte, so ganz und gar Unpraktische, das in unser aller Dasein steckt. Ihre noch immer bübische, ja rotzbübische oder mädchenhafte oder eben auch plebejisch zupackende Art, ihre Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit zwischen zart und herb und hart, naiv, herzig und durchtrieben führte zu Besetzungen der unterschiedlichsten Art; auch beim Film.

Der Umbruch nach 1990 bescherte ihr, neben dem Gorki-Engagement, noch eine feine Alterskarriere als begehrter Gast an anderen Theatern, beispielsweise den Münchner Kammerspielen. Oder Aufgaben vor der Kamera wie die Hauptrolle in Andreas Dresens Erfolgsfilm „Wolke 9“ über Liebe und Liebeslust in reiferen Jahren.

Vorfreude: Zu Weihnachten wird im Kino die Verfilmung der Autobiographie von Hape Kerkeling „Der Junge muss an die frische Luft“ Premiere haben. In der Hauptrolle Devid Striesow, Ursula Werner spielt seine Oma Bertha. Schönes Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk für die Usch ‑ und für uns.

1. Haus der Berliner Festspiele Tanzen ist Leben

2. Hans Otto Theater Irrungen und Wirrungen

3. Unsere Bibliothek in der Ruhrstraße Bücher: Fenster auch zur Theaterwelt

1. Berliner Ensemble Das Kollektive im Clinch mit dem Einzelnen

2. Schaubühne Zerrissene Herzen

3. Deutsches Theater Anekdoten aus deutscher Geschichte

1. Deutsche Oper Schlag nach bei Freud

2. Komische Oper Drama mit Blut und Wodka

3. Komödie im Ernst-Reuter-Saal Kleinkunst, ganz groß

1. In eigener Sache Gegen das Vergessen

2. Berliner Ensemble Gestrandet

3. Deutsches Theater Schiller zerkloppt

1. Berliner Ensemble Liebe in Zeiten der Katastrophen

2. Schaubühne Panoptikum der Verstörten

3. Deutsches Theater Zuviel Zucker für den Affen

1. Gorki Jüdische Geschichte mit ostdeutscher DNA

2. Vaganten Europa als Opfer und Täter

3. Staatsoper Gib mir mein Herz zurück