Heute : 1. Staatsballett Berlin – „Die Winterreise“/ 2. Deutsches Theater – „Hospital der Geister“ / 3. Maxim Gorki Theater – „Future imperfect: Armenian art from aftermaths“

Nach dem „Sommernachtstraum“ nun die „Winterreise“ im Frühling beim Berliner Staatsballett. Mir liegt der Kalauer vom Klimawandel auf der Zunge. Ich schreibe ihn nicht. Das hat Gründe.

Als Franz Schubert (1797-1828), der nie ein Klavier, geschweige denn eine Wohnung sein Eigen nennen konnte, 1827 „Die Winterreise“ zu Texten seines Seelenverwandten Wilhelm Müller schrieb, war er 30 Jahre alt, krank und wusste um oder ahnte seinen baldigen Tod mit nur 31 Jahren.

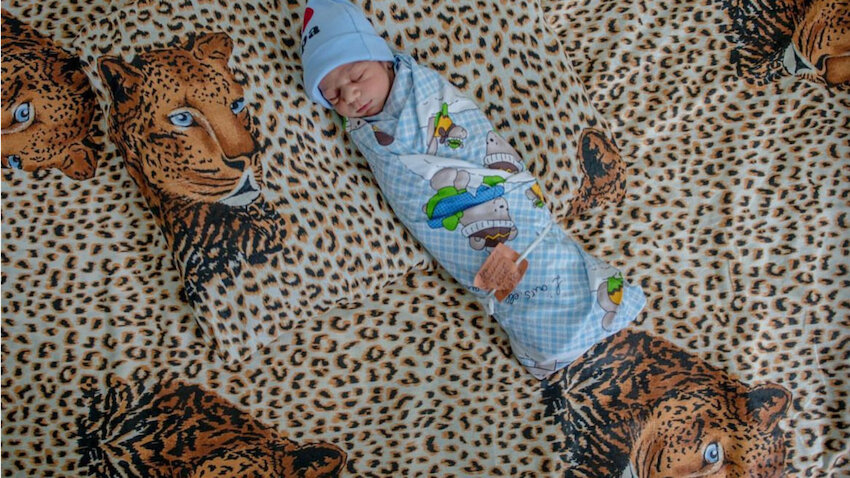

„Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh‘ ich wieder aus.“ So beginnt der Zyklus mit dem ersten Gedicht „Gute Nacht“. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Nicht von A nach B geht diese Reise und auch nicht im Winter. All dies sind Metaphern für eine Innensicht, für das sich Fremd-Fühlen in einer kühlen abweisenden Welt. In der Ankündigung des Staatsballetts heißt es dazu: „In seiner Inszenierung abstrahiert Christian Spuck den Zyklus und begibt sich auf eine Reise ins Innere des Menschen. Mit einer Mischung aus großen Ensembleszenen und intimen Solobildern erkundet er Themen wie Sehnsucht, Entfremdung und Verlassenheit und eröffnet eine neue Perspektive auf dieses Meisterwerk durch die Ausdruckskraft des Tanzes.“

Ja. Christian Spuck entwirft bewegte und bewegende Gruppen. Und ja. Auch die Soli beeindrucken. Am stärksten jedoch gelingen ihm die Pas de deux, von denen es in der 90-minütigen Inszenierung der 24 Strophen viele gibt.

Wer nun allerdings eine Art bebilderte Winterreise erwartet, wird sich wundern. Selbstverständlich orientiert sich die Choreografie an der Struktur der Musik. Mehr jedoch über-setzt sie den dramatischen Ausdruck der musikalisch-sprachlichen Bilder in menschlich-bewegte. Und womit ließe sich innere Bewegtheit besser zum Ausdruck bringen als mit äußerer Bewegung, wie es Mary Wigman, die Begründerin des Ausdruckstanzes, schon sinngemäß erklärte.

Als diese „Reise“ mit einem pluralen Pas de deux beginnt, wird deutlich: diese Reisenden, das sind wir alle; jede und jeder einzelne befindet sich auf einer ganz persönlichen Reise mit kaum vorhersehbaren Begebenheiten, aber mit dem bekannten Ende.

So scheinbar klar die Sprachbilder auf den Übertiteln erscheinen, so konsequent umgehen die Tanzenden eine eindeutige Korrespondenz oder Korrelation mit ihnen.

Die choreografische Sprache von Christian Spuck, sein freies Finden und Erfinden von ineinander übergehenden Bewegungsarrangements für die klassisch geprägte Compagnie gibt dem Abend etwas Geschlossenes, Fließendes. Einzelne Tänzerinnen oder Tänzer hervorzuheben, erscheint unpassend bei dieser Inszenierung, in der so viele Talente des Staatsballetts mit Eleganz und Präzision das Tanzen als selbstverständlichste Form des menschlichen Ausdrucks zelebrieren. Bühne (Rufus Didwiszus) und Kostüme (Emma Ryott) zeigen eine Welt in überwiegend Schwarz-Grau. Rätselhafte Fabelwesen treten mitunter randständig auf.

Dominic Limburg dirigiert Hans Zenders „Schuberts ,Winterreise‘. Eine komponierte Interpretation für Tenor und kleines Orchester“. Matthew Newlin ist dieser Tenor, der nicht nur im Orchestergraben singt, sondern auch auf der Bühne mitagiert.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind also aufgefordert, zu hören und zu lesen, vor allem aber zu sehen und sich aus all dem mit einem Blick in ihr eigenes Innen einen „Reim darauf zu machen“. Das ist ungewohnt. Jedoch: Es lohnt sich!

Staatsballett Berlin in der Staatsoper Unter den Linden, bis 14. Juni. Hier geht’s zu den Karten.

***

Eines vorweg: 4 Stunden und 40 Minuten mit zwei Pausen. Das ist etwas für passionierte Opern-Fans und hat mir schon Respekt eingeflößt: Hält man das durch, will man raus, wird’s einem irgendwann zu lang, weil langweilig? Andererseits habe ich mich auf einen ganzen Abend im Theater gefreut. Das Telefon ist aus. Niemand würde mich stören (können)! Was will man mehr? Und dann auch das noch: Bei herrlichstem Wetter draußen tritt man ins Dunkle des DT. Warum nur? Die Antwort kam von der Bühne!

Das „Hospital der Geister“ ist das dänische Reichskrankenhaus in Kopenhagen, in dem die Ärztinnen und Ärzte, aber auch Dämonen ihr Unwesen treiben. Es geht um ärztliche Kunstfehler und Fehlverhalten der Halbgötter in Weiß – um Leben und Tod also, um Lug und Trug. Insbesondere das 1919 durch die Hand ihres Vaters, Chefarzt seinerzeit, vorsätzlich ermordete Mädchen Marie irrt als ewige friedlose Untote durch diesen Ort und die Inszenierung. Als Rahmenhandlung fungiert das Engagement des neuen aus Schweden stammenden Leitenden Oberarztes Stig Helmer, gespielt von Wolfram Koch, durch den friedliebenden und kompromisslerischen Chefarzt Einar Moesgaard, gespielt von Ulrich Matthes.

In den vielen Stunden werden in acht „Folgen“ eine Vielzahl von Horror-Szenarien präsentiert: Medikamenten-Handel im Haus und Gewalt im Schlaflabor, Einweisung und Abweisung einer Simulantin, Affären zwischen den Angestellten, Liebe und Eifersucht, mehrfach versuchter Mord und Selbstverstümmelung eines Pathologen unter dem Deckmantel der Wissenschaft, Diebstahl von Forschungsergebnissen und Vernichtung von Beweisen – die ganze Palette menschlichen Fehlverhaltens aufgetürmt an einem Ort, in dem wir Vertrauen und Kompetenz erwarten und dem wir uns völlig ausliefern müssen: einem Krankenhaus.

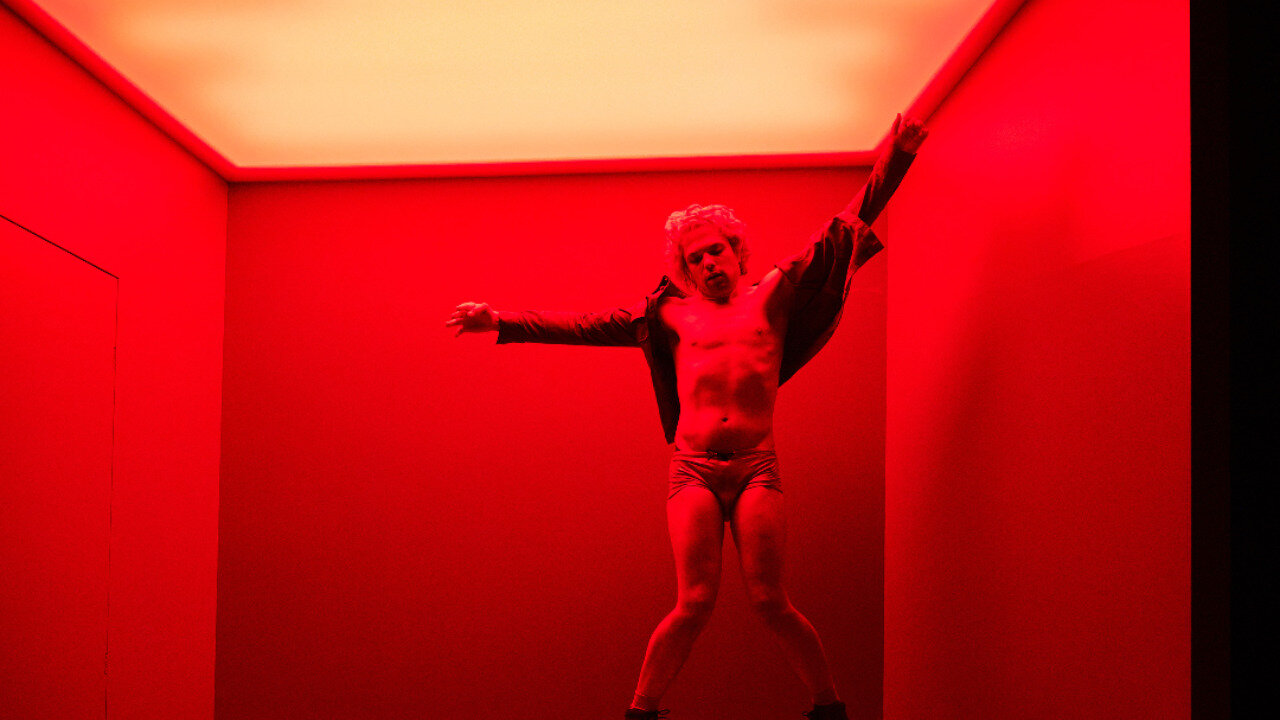

Das ganze Theater wird bespielt – vom Vorplatz bis zum Keller, über den Bühneneingang und die Gänge und Treppen. Alles auf der Bühne nicht Sichtbare wird über Filmprojektionen doch live miterlebbar. So ergeben sich beeindruckende „Überbilderungen“ von realem Bühnengeschehen und realer filmisch vermittelter Wiedergabe von eigentlich verborgenem Parallel-Geschehen. Zentrale Bühnenorte sind die uns allen bekannten Fahrstühle in einem solchen kranken Haus.

Mit den Mitgliedern des Deutschen Theaters spielen Gäste des RambaZamba Theaters sowie Tanja Hameter, die stark sehbehindert und gehörlos mit ihrer Dolmetscherin Claudia Wolf-Straubinger mit Hilfe des Lorm-Alphabets auf der Bühne und mit dem Publikum kommuniziert.

Die Vorlage für diese tatsächlich irr-witzige Inszenierung von Jan-Christoph Gockel bildet die im Original 12-stündige gleichnamige Fernsehserie von Lars von Trier. Und so kommentieren die Darsteller zwischen den Folgen aufs Heiterste: „Ich bin Lars von Trier“. Und auf den Inhalt der folgenden Szene verweisend: „Seien Sie wie immer bereit für das Gute im Bösen.“ Herrlich!

Es wäre noch auf vieles weitere Dämonische und Abgründige hinzuweisen. All das wird als ernstes und doch auch gleichzeitig als sehr komödiantisches Schauspiel gegeben, das schlussendlich in eine wilde Trash-Show mündet, in der das gesamte Personal in Glitzer und Glamour zu ABBA tanzt und singt, bevor der allseits zweifelsfreie optimistische Chefarzt seinem zurecht von Angst befallenem Oberarzt verkündet: „Alle wurden gerettet“. Wie das geht, können Sie nur erfahren, wenn Sie bis zum Schluss bleiben. Und: Es lohnt sich!

Deutsches Theater, bis 29. Juni. Hier geht’s zu den Karten.

***

Vom Schicksal Armeniens habe ich durch Frank Werfels Buch „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ erfahren. Es behandelt den ersten systematischen Völkermord des 20. Jahrhunderts, den am armenischen Volk in den Jahren 1915/16. Die Bundesrepublik hat ihn 2016 auch als solchen anerkannt.

Das Maxim Gorki Theater hat nun in nahezu allen seinen Räumen zuzüglich einer im Hof aufgestellten Jurte unter dem Titel „Future imperfect: Armenian art from aftermaths“ mit der Unterzeile „100+10 Armenian Allegories“ viele viele Werke von 37 Künstlerinnen und Künstlern aus Armenien und der Diaspora zusammengetragen und ausgestellt. Die von Vigen Galstyan kuratierte Ausstellung ist vielfältig. Fotos, Filme, Bilder, Papier- und Textil-Arbeiten sowie andere Exponate und Installationen setzen sich mit Geschichte und Gegenwart Armeniens, mit Vertreibung aus und Zerstörung in diesem Land auseinander.

Wie der Titel der Ausstellung programmatisch vorgibt, wird die aus der Vergangenheit über die Gegenwart erwartete Zukunft dieses Landes, dieses Volkes als etwas Unvollkommenes angenommen aufgrund der Nachwirkungen der historischen Ereignisse.

Die Ausstellung begleitet eine Veranstaltungs- und Vorstellungsreihe, die sich ihrerseits noch bis zum 31. Mai auf vielfältige Art und Weise diesem Thema widmet.

Den Schlusspunkt bildet am 31. Mai die Tanzperformance mit Gespräch: „Das Blau streichelt meiner Gedanken Flügel“. Gedichte von sechzehn Autorinnen und Autoren aus Arzach, die von Kindheit, Liebe, Krieg und Verlust erzählen, hat die Lyrikerin und Übersetzerin Agapi Mkrtchian in diesem Buch herausgegeben. Durch eine Tanzperformance von Arshak Ghalumyan mit zwei Tänzern sollen diese Texte, wie es in der Ankündigung heißt, nun „zum Leben erweckt“ werden. In einem anschließenden Gespräch zwischen Agapi Mkrtchian und Sona Mnatsakanyan, Dozentin für armenische Literatur, wird über die Verwandtschaft von Lyrik und Tanz diskutiert.

Armenien hat weniger Einwohner als Berlin. Es liegt zwischen Georgien, Aserbaidschan, dem Iran und der Türkei. Jerewan und Berlin sind 2700 Kilometer voneinander entfernt. Das ist dieselbe Entfernung wie nach Tel Aviv, Casablanca oder Spitzbergen. Aber was wissen wir schon von diesem Land und ihren Menschen. Im Maxim-Gorki-Theater gibt es die Möglichkeit, diese Leerstelle zu füllen. Und auch hier: Es lohnt sich!

Maxim Gorki Theater; der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Für die Tanzperformance gibt es noch Restkarten hier.

1. Staatsballett Berlin Fremd bin ich

2. Deutsches Theater In einem kranken Haus

3. Maxim Gorki Theater Armenien: Zukunft ungewiss

1. Komische Oper Requiem für einen Lebemann

2. Kriminal Theater Rettung durch Mord?

3. Hans Otto Theater Triumph des Scheiterns

1. Theater an der Parkaue Ionesco weitergedacht

2. Berliner Ensemble Auf der Strecke geblieben

3. Kabarett-Theater Distel Wo man singt

1. Deutsches Theater Sei ein Mensch

2. Distel Lachen ist gesund

Stiftung Stadtmuseum Berlin Geschichte und Erinnern

1. Berliner Ensemble Was Covid mit den Menschen machte

2. Gorki Das Monster in uns

3. Staatsoper Gedämpfte Freude am Belcanto

1. Deutsches Theater Disruption und Wohlfühlwimpel

2. Theater im Palais Terzett mit Paul Linke, Dorothy Parker und Marlene Dietrich

3. Schaubühne Dreier in der Schlacht auf der Couch