HEUTE: 1. „Die stillen Trabanten“ – Kammerspiele des Deutschen Theaters / 2. „Der Junge muss an die frische Luft“ – im Kino / 3. Das DT im DDR-TV – Café Sibylle / 4. Gedenkveranstaltung: „Die letzten Tage der DDR-Staatssicherheit“

Es sind anrührende Geschichten und zugleich ziemlich zarte. Obgleich es ruppig zugeht bei den Leipziger Leuten, die da am sozialen Rand der glänzenden Sachsenmetropole mühselig und glanzlos leben. Und doch haben sie – Friseuse, Putze, Wachmann, Lokführer oder Imbissverkäufer ‑ , haben alle noch Saft und Kraft, Wut und Sehnsüchte nach wenigstens dem bisschen Glück. Der vielfach ausgezeichnete Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer ist bekannt dafür, dass er sehr genau schaut auf und in die Milieus der abstürzenden oder auch immer wieder sich aufrappelnden Randständigen. Er durchleuchtet ihre Seelen und schreibt das alles auf: lakonisch, bittersüß, polternd oder durchweht von Melancholie. Sein Erzählband „Die stillen Trabanten“, die da unermüdlich mühevoll um uns herum kreisen, erregte zu Recht großes Aufsehen. Wie auch die Geschichte „In den Gängen“ oder der Roman „Als wir träumten“; beides wurde großartig verfilmt. Meyers Texte sind berührend durch ihren poetischen Reichtum. Durch den Herzensglanz ihrer doch meist im Trüben träumenden, wandelnden, einander jagenden oder lassenden Figuren.

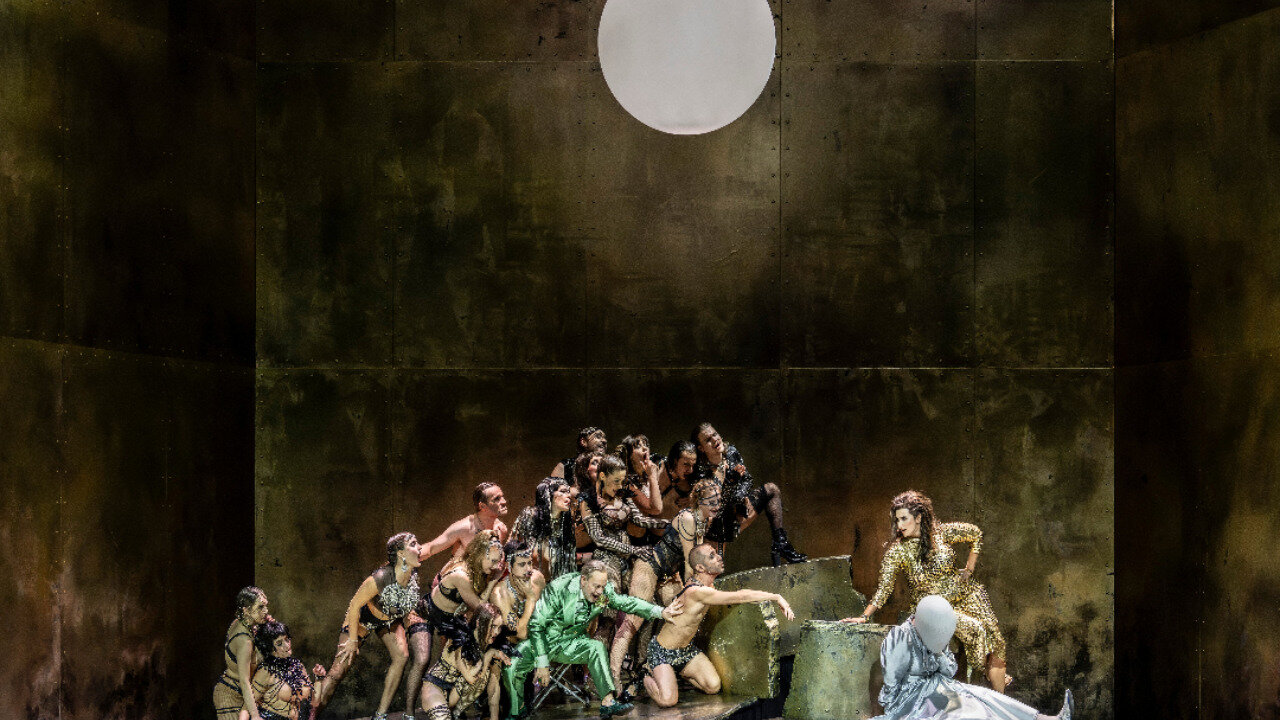

Nun hat sich Regisseur Armin Petras sechs Erzählungen heraus gegriffen und mit großartigen Darstellern auf die Bühne gebracht.

Es ist sehr lange her, da gelang ihm am Thalia Theater Hamburg mit „Zeit zu leben, Zeit zu sterben“ mit ganz ähnlicher Thematik ein theatralisches Ereignis. Jetzt, mit Clemens Meyer, war es ärgerlich anders. Damals, anno 2002 in Hamburg, kamen der in Art und Inhalt dem Meyer ähnliche Petras-Text in eins mit der stimmungsvoll verfremdeten Spielweise des Regisseurs. Beklemmend, herzzerreißend, großartig.

Jetzt in Berlin jedoch walzte ein Tsunami von für sich genommen teils tollen, teils offensichtlich aber willkürlich-effektheischenden Regie-Einfällen die Meyersche Poesie platt. Mehr noch: Das Erzählerische (oder auch: das Narrative) wurde durch die Fülle abstrakter, kunstvoll künstlicher Verspieltheiten (was treiben sie dort bloß auf der leeren Drehbühne?) ins überwiegend Unverständliche getrieben. Und das noch verstärkt durch einen mit viel Nebel versetzten Klangteppich (die ausgetüftelte Musik: Miles Perkin). Aufwändige Stimmungsmache und Schauspieler-Artistik statt einfach Erzählkunst – was eben schwer zu machen ist, wenn man doch mehr will als auf der Bühne bloß Text zu illustrieren.

Nur einmal, gleich in der zweiten Geschichte „Späte Ankunft“, da triumphieren sozusagen in Reinkultur die überwältigende Schauspielkunst von Anja Schneider und Katrin Wichmann in einem hinreißend komischen Duett der schüchternen Annäherung zweier vereinsamt verlorenen Frauenherzen. Die eine Putze im Overall, die andere Friseuse im Kostümchen. Beide mit familiärer Vergangenheit. Doch schon etwas ältlich, angetrocknet, aber noch immer leise vibrierend; dann frecher werdend und schließlich aufschreiend vor ausbrechender Lust. Alles ohne Nebel; ganz klar und tief und berückend. Zwanzig unglaubliche Theaterminuten, die ‑ für sich genommen – das Zeug zum Kult-Stück haben. Wäre der Abend weiterhin so, es wäre ein ganz großer geworden.

(wieder am 18., 25. Januar, 27. Februar, 1. März)

Das gelingt wahrlich nur selten: Ein in den hellen, wohlig warmen, seidenweichen Farben des Sommers schillernder Film vermischt mit den Schmerzen, mit der unerbittlichen Härte und Kälte des Todes. ‑ Das Süße und das Bittere des Lebens erschreckend und aufregend in eins gegossen – wie in etwa auch im Leben der Familie Kerkeling aus Recklinghausen im Ruhrpott.

Die begeisterte Rede ist von den literarisch gefassten Kindheitserinnerungen des berühmten Komikers und Entertainers Hape Kerkeling „Der Junge muss an die frische Luft“; Ruth Toma hat sie pointiert in ein Drehbuch gegossen, die Regisseurin Charlotte Link inszeniert und Kamerafrau Judith Kaufmann fotografiert.

Das hätte leicht eine süßliche Schmonzette oder ein puppenlustiges Remmidemmi mit ein bisschen dürftig angeklebtem Trauerrand werden können. Doch dank des Humors, der Herzensbildung und Weisheit sowie der dramaturgischen Intelligenz des souveränen Frauen-Trios (samt ihres optimalen Castings) gelang ein seltenes Kunststück, nämlich das immer wieder überraschend perfekte, dabei höchst feinfühlige Ausbalancieren von Gegensätzlichem. Ein Film zum Lachen und Heulen, ein Kinder- und Familienfilm, ein Komiker- und in Anflügen gar ein Künstlerfilm. Ein Film, der Schweres auch schwer nimmt, um dann umso leichter und lustvoller das Leichte und Lustvolle aufzuwirbeln.

Eine Arbeitersiedlung Recklinghausen anno 1972. Im Mittelpunkt ein achtjähriger Knabe, wohl behütet von Eltern und Großeltern. Doch die Mutter kränkelt, muss zur Operation, die misslingt, sie verfällt in Schwermut. Anrührend, wie Sohnemann versucht, die geliebte Mama aufzuheitern mit seiner Begabung für Imitation, Witz und Show. Was für ein herzbewegend grotesker Kampf gegen Traurigkeit und Dunkelwerden, den das Kind verliert. Die Mutter nimmt abends eine Überdosis Tabletten und stirbt in der Nacht – der verzweifelte Sohn muss es mit ansehen… Das ist das eine.

Das andere ist, wie handfest lebensklug, warmherzig oder auch nüchtern pragmatisch die taffe, überaus trink- und geradezu extrem feierfröhliche Ruhrpottsippe mit diesem Schicksalsschlag – wie überhaupt mit ihrem wirtschaftlich einigermaßen anstrengenden Daseinsalltag umgeht. Man ist ja nicht gerade auf Rosen gebettet, steckt sich aber trotzdem ganz gern eine ins Knopfloch oder ins Haar – Hape allen vorweg.

Da sagt Omma Änne zu ihrem Hape: Wenn du weißt, watt du willst, dann mach et einfach. Kümmere dich nicht, watt de Leute sagen.“ Und das tut er denn auch, der mopsige Hape, der klüger, pfiffiger, origineller, feinsinniger und überhaupt ein bisschen anders ist als die anderen Burschen, der gern im Kleidchen rumhopst, die Leute parodiert, bei Familienfesten den alle begeisternden Showmaster macht. Beim Sport aber ist er bloß eine Lachnummer, wird gemobbt und kriegt sogar Kloppe von den Schuljungs, was er wegsteckt, er sei ja nicht aus Zucker. Doch dann dreht er allen frech eine Nase. Alle lachen, Hape ist doch wieder obenauf. Man soll nicht über ihn lachen. Es sei denn, er will das, nämlich wenn er es anstiftet, herausfordert, provoziert. Wenn er den Spaßmacher macht und mit überbordender Fantasie seine Lachnummer raushaut. Er will nicht unfreiwillig komisch sein, sondern in voller Absicht. So macht er denn seins, wie Omma ihm riet. Und er macht es toll – was für ein Talent.

Hape ist schon als Bengel eine Berühmtheit im Einzugsrevier: Als Clown, als schlagfertiges, freundlich freches Energiebündel mit feinem Sinn für das Lächerliche im Doofen, für das Lachhafte in den Alltags-Verrenkungen aber auch für den Funken Komik im Unglück. Ein schlauer, womöglich frühreifer Witzbold, der uns mit weit aufgerissnen Augen anschaut – oder auch verträumt, wehmütig, skeptisch ins Ferne guckt.

Man darf getrost sagen: Schon der kleine Kerkeling ist ein kühnes Herzchen mit dem großen Herz am rechten Fleck. Was für ein Kerl, und was für ein Darsteller; schon geht über den Elfjährigen die Rede von „Germany’s next Kerkeling“: Er heißt Julius Weckauf. Wer ihn erlebt auf der Leinewand, wie er sich und sein Glück behauptet und um sich herum Glück verbreitet, der weiß: dieser Julius ist ein Glücksfall für den Film. Und der Film ein Glücksfall für das Kino.

***

Mal wieder zurückschauen und gucken, wie es die großen Altvorderen getan haben. Prima Gelegenheit dazu bietet dankenswerterweise die Peter-Hacks-Gesellschaft und präsentiert die Fernsehaufzeichnung eines Balladenabends, den drei Stars des Deutschen Theaters – Cox Habbema, Eberhard Esche, Otto Mellies ‑ auf der großen Bühne zelebrierten, deklamierten, spielten, sprachen. Esche und Dramaturg Alexander Weigel inszenierten anno 1977 die von Uwe Hilprecht musikalisch gewürzte Klassik-Show mit Texten von Goethe, Schiller, Heine, Uhland und wie sie alle heißen. Zu Kultstücken wurden beispielsweise Schillers „Der Taucher“ und Heines „Belsazar“ mit Otto Mellies, Goethes „Zauberlehrling“ mit Esche und „Der Erlkönig“ gesungen (!) von Cox Habbema.

Der so köstlich komische wie tief berührende, innige aber auch irgendwie seltsam verrückte Abend mit dem ironischen Motto „Ei! Kennt ihr noch das alte Lied…“ (denn: wer kennt sie noch, die alten Lieder) wurde über mehrere Spielzeiten hinweg zum Dauerbrenner im Repertoire. Bernd Stempel gibt jetzt mit seinem wundersamen Balladenabend „Das Hexenlied“ in der Foyerbar der Kammerspiele des Deutschen Theaters einen feinen Gruß ans Damals. ‑ Das DT von heute sollte sich stärker auf solcherart literarische (wie schauspielerische) Preziosen besinnen. Bernd Stempel (erst wieder 16. Februar, 21 Uhr) oder Ulrich Matthes mit seinem nur selten gezeigten Schiller-Balladen-Programm machen das Manko nicht wett.

Die Aufzeichnung des DDR-Fernsehens aus dem DT, Erstsendung war am 26. Dezember 1984, läuft am Mittwoch, den 16. Januar, um 19 Uhr im Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, 10243 Berlin (U-Bahnhof Strausberger Platz).

Es war der 15 Januar 1990, als nachmittags gegen 17 Uhr der Druck zu groß wurde: Denn Zehntausende Demonstranten standen vor der abgeriegelten Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Schließlich wurden die streng bewachten Tore geöffnet. Wie schon zuvor in den DDR-Bezirksstädten versuchten die Bürger jetzt auch in der Hauptstadt, die Aktenvernichtung zu stoppen. Zeitzeugen machen die nicht ungefährliche Situation von einst durch ihre Erzählungen am historischen Ort greifbar. 29 Jahre nach diesem historischen Ereignis, dem Sturm der Berliner auf das Zentrum des Geheimdienstes, gibt es in der „Stasi-Zentrale. Campus für Demokratie“ Ruschestraße (U-Bahnhof Magdalenenstraße) eine breit gefächerte öffentliche Gedenkveranstaltung (Eintritt frei) mit Zeitzeugen und Historikern. Motto: „Die letzten Tage der DDR-Staatssicherheit“.

17 Uhr: Rundgang mit Stationen im Stasi-Museum; Mitbegründer des Museums gehen den Weg, den die Demonstranten einst nahmen. Die Führungen sind begleitet von Projektionen historischer Filmaufnahmen, die an jenem Abend hier entstanden. Treffpunkt Eingang Ruschestraße 103.

18 Uhr: Podiumsdiskussion u.a. mit Margitta Kupfer, dem ehemaligen Mitglied des Zentralen Runden Tischs; Moderation Alfred Eichhorn. Treffpunkt Haus 22.

19.30 Uhr: Gilbert Furian führt durch die Ausstellung „Einblick ins Geheime“. Sein Fall ist als begehbare Akte Teil der Schau. Treffpunkt Foyer Haus 7.

19.30 Uhr: Führung durch die Open-Air-Ausstellung „Revolutiuon und Mauerfall“ mit Zeitzeuge Uwe Dähn. Treffpunkt vor Haus 22.

1. Berliner Ensemble Herzrasen im Tollhaus

2. Komödie in Reinickendorf Raus aus der Kartoffel

3. Friedrichstadtpalast Glückshormone aus der Wundertüte

1. Komische Oper Dem Wahnsinn geschuldet

2. Schlosspark Theater Lizenz zum Flachwitz

3. Distel Gib Märchen keine Chance

1. Grips Alleinerziehende Kinder

2. Theater an der Parkaue Geschichte im Radio

3. Theater am Frankfurter Tor Rote Rosen bleiben ewig

1. Deutsches Theater Beeindruckend und beklemmend

2. Hans Otto Theater Bedrückend zeitlos

3. Maxim Gorki Theater Angenehm didaktisch

1. Staatsoper Lieben und Leiden des Künstlers

2. Deutsche Oper Kraftakt für Kinderstimmen

3. Staatsballett in der Komischen Oper Getanztes Sammelsurium

1. Atze Musiktheater Was, wenn die Welt untergeht?

2. Kleines Theater Bekanntes immer wieder aktuell und gut

3. Volksbühne Zum Abschied laut und wild