HEUTE: 1. „The Who and The What” – Vaganten Bühne / 2. „Himmlische Partituren“ – Zeiss-Großplanetarium / 3. Gratulation! Fünfzehn erfolgreiche Betriebsjahre: Berliner Theaterdiscounter feiert eine Nacht lang Party / 4. Deutsche Oper: Gedenkfeier für Jesús López Cobos

Der Papa kam einst, frisch verheiratet, aus Pakistan nach US-Amerika. Hier wurden seine beiden Töchter geboren, hier fühlt er sich heimisch; freilich ohne seinen Glauben, ohne grundsätzliche Wertvorstellungen seiner Vorfahren – der muslimischen Welt überhaupt ‑ aufzugeben. Und: Hier, im tiefen Westen, machte Herr Afzal sein großes Geschäft: Ein Drittel aller Taxis in Atlanta laufen in seiner Firma. Wow, ein reicher Mann. Jetzt ist er Witwer, die beiden Töchter sind erwachsen und sollen endlich Familien gründen – natürlich mit den „richtigen“ Männern.

Tochter Mahwish (Sabrina Amali), 25, ist ein durchtriebenes Herzchen, „leicht und unbeschwert“. Sie lebt und liebt freizügig, also kaum Koran-konform (Analverkehr, wegen der Jungfräulichkeit), was ihr insgeheim Angst vor Strafe macht (die Hölle droht). Weshalb sie wiederum nach außen hin die Brav-Bigotte spielt. Was ihre fürsorgliche, aber geradeaus denkende und redende ältere Schwester Zarina auf die Palme bringt.

Zarina (Natalie Mukherjee), 32, wirkt zwar „leicht verhärmt“, ist aber ein starker, widerständiger Geist, hochbegabt und studiert (Schwerpunkt „Gender“ – „was soll das?“, wird da irritiert gefragt). Seit zwei Jahren schreibt sie an einem Buch über den Propheten; fragt undogmatisch nach dem „Wer“, der Mohammed gewesen sein könnte, und belichtet dabei kritisch das „Was“, zu dem ihn Überlieferung und Legenden im Lauf der Jahrhunderte erhöht haben.

Zarinas quellenkritische Forschungen zur Figur des Mohammed liefern den Titel für die tragisch grundierte Familiengeschichte „The Who and the What“ des muslimischen, weltläufigen US-Autors Ayad Akhtar aus New York, aufgewachsen als Sohn pakistanischer Einwanderer im US-Staat Wisconsin. Der Pulitzer-Preisträger schrieb sie in Fortsetzung seines Stücks „Geächtet“. Da kommt es während einer luxuriösen Party in elitären Anwaltskreisen zur heftigen Konfrontation zwischen Islam, Christen- und Judentum. Da eskalieren im privaten Raum die Ängste der nicht-islamischen amerikanischen Mehrheitsgesellschaft angesichts des weltweit allgegenwärtigen Terrors im Namen Allahs. „Geächtet“ gewann 2013 den Pulitzer-Preis und wurde 2016 in der Kritiker-Umfrage des Branchenblatts „Theater heute“ zum besten nicht-deutschsprachigen Theaterstück (auch mit meiner Stimme) erwählt.

Jetzt zeigen die Vaganten unter Regie von Bettina Rehm in ihrem so innovativen Kellertheater „The Who and the What“, 2014 in New York uraufgeführt, auf Deutsch erstmals 2017 im Hamburger Schauspielhaus in Star-Besetzung präsentiert. Man ist in der Kantstraße sowohl auf der Höhe der Zeit wie auch an der Spitze der Präsentation internationaler Dramatik. Chapeau!

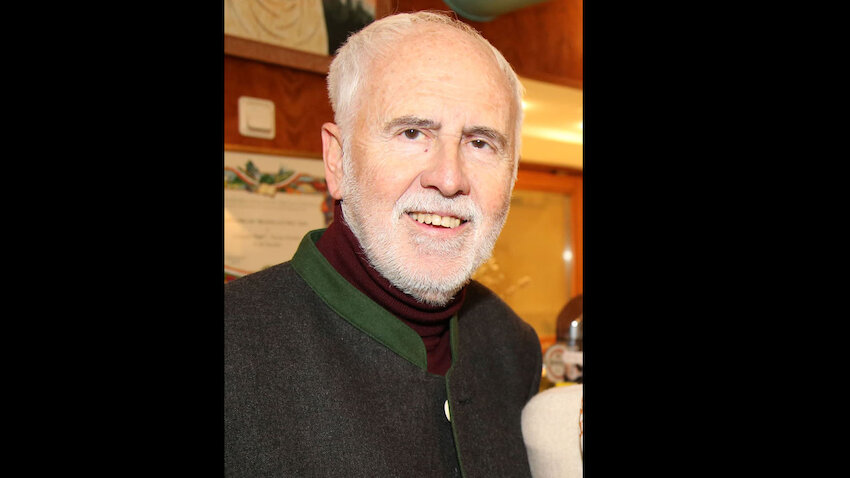

Akhtars Vater-Töchter-Drama spitzt auf unterhaltsame, auch herzergreifende Art existenzielle Konflikte scharf zu. Die Story geht so: Der sympathische Herr Afzal (Jürgen Haug) gibt sich als Vater, aufrichtig bemüht, liberal; seine beiden Mädels müssen kein Kopftuch tragen. Doch bei der Wahl des Heiratskandidaten für die ältere Tochter kehrt er den alten Macho raus. Zarina darf nicht ihre geliebte erste Wahl (Nicht-Moslem); dafür die freundschaftlich zweite, vom Papa arrangierte, heiraten. Ihr Ehemann Eli ist ein netter weißer junger Mann, der undogmatisch denkt, zum Islam konvertierte und als Imam geweiht wurde (Björm Bonn). Für Papa Afzal ein passabler Schwiegersohn, auch wenn er ihm zuweilen viel zu weich ist („der Mann muss seine Frau brechen, muss ihr zeigen, wer Bestimmer ist im Haus“).

Doch nachdem Zarina mit Spitzen-IQ und High-School-Ruhm ihr Koran-kritisches Buch veröffentlichte, das die Rolle der Kopftuch-Frau aufklärerisch umstürzt nach liberal-westlichem Muster, da drehen Afzal, das frech-bigotte Töchterchen, Zarinas jüngere Schwester Mahwish, und selbst Zarinas Imam-Ehemann Eli durch. Dabei schwärmte gerade der doch noch zuvor von der herrlich „entspannten Gleichheit in der herrlichen muslimischen Gemeinschaft“. Realistin Zarina konterte jenen Idealismus kühl : „Du musstest ja nicht als Frau aufwachsen in dieser ach so coolen Gemeinschaft.“

Zarina schreibt, so die Meinung in der Familie wie überhaupt in ihrer muslimischen Community von Atlanta, sie schreibt absolut Ungeheuerliches in ihrem „Gender“-Buch. Eine Gotteslästerung. Beispielsweise lässt sie Gott mit der Stimme einer Frau zum Propheten sprechen. ‑ „Gott hat keine Brüste“ brüllt der Vater, als er das liest. Die Tochter murmelt beiseite, woher ihr alter Herr das wohl wisse, das mit den fehlenden Brüsten...

Für den erschütterten, stramm gläubigen Herrn Vater ist alles Denken und Schreiben seiner Tochter schwere Blasphemie (kostet beispielsweise in Pakistan den Kopf). Die rechte Religion, also allein der Islam, den hinterfrage man nicht, tobt Papa. Im Koran stünden keine literarischen Texte, keine subjektiv überformten Überlieferungen, sondern nur erste und letzte Wahrheiten. Basta! In der Macht des Glaubens gar ein Weltübel zu sehen, das sei geradezu abartig. So die selbstgerechte Denkungsart der Muslime, diagnostiziert der Autor Ayad Akhtar. Und bekannte im Interview mit einer deutschen Zeitung (FAZ vom 21. 2.2018), wie er weltweit damit aneckt. „Es gibt nicht sehr viele Theatergänger unter den Muslimen. Dabei richten sich meine Stücke gerade an ein muslimisches Publikum. Es ist wie in diesen wunderbaren Schiller-Stücken, in denen die Hauptfigur das Publikum attackiert. Daher können meine Stücke wohl auch nicht in einem islamischen Land aufgeführt werden, weil wahrscheinlich das Theater angezündet würde. Aber auch im Westen gibt es nicht nur eine muslimische Stimme. Eine vorherrschende Ansicht ist: ‚Wir verstehen, was du tust. Aber warum tust du es vor weißem Publikum? Tu das nicht, es lässt uns schlecht aussehen.‘ Es sind Leute, die es nicht gewohnt sind, kritisch gesehen zu werden.“

Doch die Sorge des Vaters in „The Who and The What“ gilt nicht allein dem vermeintlich frechen Lästern (eigentlich: einer Sinnsuche fürs Leben); gilt nicht dem verschütteten Seelenheil der abtrünnigen Tochter. Afzahl wie auch Mahwish und Eli treibt vornehmlich die heillose Angst vor Verfolgung der Familie durch die nach Elis Meinung doch so cool entspannte muslimische Gemeinde Atlantas um. Schließlich bröckeln schon in Afzals Taxi-Imperium die Aufträge. Man befürchtet tödliche Aktionen.

„The Who and the What“ schildert – geschickt verpackt in eine anrührende Familiengeschichte ‑ den Diskurs über Toleranz und Freiheit und die fatale Rolle, die eine orthodox-religiöse Praxis dabei spielt. Akhtars eher journalistisch geformtes, zuweilen sogar komisches Zwei-Stunden-Spiel beschreibt pointiert den mutigen Akt einer muslimisch-weiblichen Emanzipation und ihre Bekämpfung. Das macht es so spannend und wichtig. Gerade auch, weil das Zerstörerische nicht verschwiegen wird, das einer offenen Gesellschaft droht von militant behaupteten Dogmen welcher Art auch immer.

(wieder 24., 28., 30. April)

Kann das Weltall kitschig sein? Und gibt es halbwegs musikwissenschaftlich abgesicherte Statements darüber, wann und warum Musik kitschig ist? Da gibt es immerhin einige bedeutende Definitionen. Die bekannteste ist die vom berühmten Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus (1928-1989), der beispielsweise das „Ave Maria“ von Gounod (unter Zuhilfenahme von Bachs C-Dur-Präludium) als den „perfekten Kitsch“ verstand.

Das „Ave Maria“ wird der Tenor Sebastian König singen – hinzu kommen Schlager wie „Die Caprifischer“ und „Dein ist mein ganzes Herz“; außerdem Kompositionen von Kálman, Abraham, Benatzky und Robert Stolz. Eine besondere Sektion dreht sich um „DDR-Kitsch“ – mit „Über die Elbe“ und der „Hymne auf die UdSSR“ von Hanns Eisler, daneben beispielsweise ein DDR-Schlager von 1978 „…und so bin ich“ von Walter Kubiczek mit Regina Thoss. Natürlich darf der Frank-Schöbel-Hit „Wie ein Stern in einer Sommernacht“ nicht fehlen – passend zum Ort: dem modernsten und größten Planetarium Europas.

Also Oper, Operette, Schlager, live gesungen, arrangiert und kommentiert hinsichtlich der brenzligen Frage nach dem Kitsch von dem Musikwissenschaftler, Pianisten, Komponisten Arno Lücker. Im Kontext dazu Erläuterungen diverser Himmelsphänomene und astronomischer Tatsachen vom Sternwarten-Chef Dr. Jürgen Rienow. Und alles im Rahmen der höchst originellen Veranstaltungsreihe „Himmlische Partituren“ (mit Sternegucken) im Zeiss-Planetarium.

(19. April, 20 Uhr, Planetarium im Thälmann-Park, S-Bahn Prenzlauer Allee)

Theater Discounter Berlin. Unter der Leitung von Georg Scharegg (Dramaturgie: Michael Müller) macht in 15 Spielzeiten der Theaterdiscounter seit anno 2003 auf 370 Quadratmetern in Eigenproduktion erfolgreich zeitgenössisches Theater, wobei er sich auf so noch nicht gesehene Zugriffe auf alte (Klassiker) und neue Stoffe konzentriert, Autoren entdeckt, Spieler und Regisseure. Zugleich etabliert er überregional tourende Formate, kuratiert teils in Zusammenarbeit mit anderen Berliner Off-Instituten Festivals. Der TD koproduziert deutschlandweit wie international. Er tut das alles vornehmlich im Bereich des so genannten Schauspielertheaters, freilich ohne stark performativ geprägte Spielweisen völlig links liegen zu lassen. So kümmert er sich quasi um eine Marktlücke; die hohe Platzauslastung gibt ihm Recht.

Was für eine Leistung: Sage und schreibe 15 Spielzeiten innovativ durchgestanden zu haben, teils unter widrigsten Umständen wie klemmende Finanzierung oder Behauptung eines Spielorts ‑ nach dem Umzug von der Oranienburger Straße jetzt gegenüber vom Podewil (U-Bahnstation Klosterstraße) auf einer Etage eines sanierungsbedürftigen, immerhin geschichtsträchtigen Baus aus den 1970er Jahren, nämlich der ehemaligen Telefonzentrale des DDR-Ministerrats.

Ein solches Jubiläum muss gehörig gefeiert werden. Mit einer langen Partynacht mit Werkschauen, offiziellen Gästen wie älterer Verwandtschaft und natürlich viel Musik. Die noise-rap-improvisation-psychedelic-math-rock-Band „13 YEAR CICADA“ verwandelt bei freiem Eintritt die Geburtstagsfeier in ein berauschendes Gelage mit Kommen, Gehen oder Bleiben. Bis jetzt haben sich u.a. als Gäste angemeldet: Marie Bues, Niko Eleftheriades, Fabian Gerhardt, Peter Lohmeyer, Matze Kloppe, Patrick Wengenroth, Tobias Rausch, copy & waste.

Am 20. April ab 20 Uhr, Klosterstraße 44. Los Leute, Freaks, Freunde, Kollegen, Weggefährten, Schau- und Feierlustige: Auf zum TD-Happening nach Mitte!

Mit 31 Jahren kam er nach Berlin, um am 30. April 1971 an der Deutschen Oper „La Bohème“ zu dirigieren. Er überzeugte, begeisterte, und eine internationale Karriere begann. Dennoch, die Deutsche Oper behielt Jesús López Cobos stets im Blick. Sie engagierte ihn immer wieder, und 1981 verpflichtete ihn schließlich Opernchef Götz Friedrich als Generalmusikdirektor. Da war López Cobos, der sein Handwerk bei Franco Ferrara und Hans Swarowski in Wien, den beiden wichtigsten Dirigenten der Nachkriegszeit, erlernte, längst Weltklasse. In neun Spielzeiten sorgte er, gemeinsam mit Götz Friedrich, für weltweit strahlenden Glanz und dirigierte ein stilistisch breit gefächertes Repertoire von Offenbach, Meyerbeer, Verdi bis Alban Berg, wobei er sich als souveräner Ermöglicher auch kontroverser szenischer Sichtweisen verstand. Das seinerzeit aufregendste, bis heute nachhallende Ereignis war die Götz-Friedrich-Inszenierung von Wagners „Ring“.

Nach 1990 wandte sich der im kastilischen Toro 1940 geborene Spanier (erklärtes Vorbild: Bruno Walter) als Chef des Cincinnati Symphony Orchestra und des Kammerorchesters Lausanne zunächst stärker dem sinfonischen Repertoire zu, bevor er 2003 als Musikdirektor ans Teatro Real Madrid wechselte. Zugleich dirigierte er (sein abrufbereites Opernrepertoire umfasste 46 Werke) immer wieder an der ihm sonderlich am Herzen liegenden Wiener Staatsoper sowie der Deutschen Oper; hier zuletzt „Turandot“ und „La Gioconda“.

Am 2. März dieses Jahres starb Jesús López Cobos an einer Krebserkrankung – in Berlin, „der Stadt, die für seine Laufbahn als Mensch und als Musiker die entscheidende Rolle gespielt hat, die ihm Heimat wurde“, so Dietmar Schwarz, Intendant der Deutschen Oper, gestern auf einer berührenden Trauerfeier im Parkettfoyer seines Hauses, das immer auch eins sei für große Dirigenten.

Dominique Meyer, Intendant der Wiener Staatsoper, wo Cobos am 8. Januar zum letzten Mal bei „Tosca“ am Pult saß, würdigte an diesem sonnigen Sonntagvormittag seinen Freund López als „eleganten, ernsten, präzisen und vor allem treuen Menschen“. – „Man musste ihn lieben!“ Und: Das ultimative Wort „kein Kompromiss“, das habe er gehasst. Dieser „geduldige Zuhörer“ sei immer offen gewesen für andere Ansichten, habe Meinungsverschiedenheiten im Gespräch gelöst. Branchenübliche Machtspiele seien dem vornehmen Herrn und, nebenbei, amüsanten Geschichtenerzähler, völlig fremd gewesen.

Claudia Schönemann, Vorsitzende des Orchestervorstands, erinnert sich – „wie eigentlich alle im Orchester“ ‑ an einen „warmherzig noblen Gentleman“. Und großen Kümmerer, der sich sonderlich auch für soziale Dinge einsetzte – und obendrein die Orchesterakademie gründete sowie die Kammermusikreihe ins Leben rief.

Das musikalische Programm dieser innigen Gedenkfeier war wohl ganz im Geist dieses bedeutenden Künstlers: Puccinis Andante mesto aus „Crisantemi“, Wagners „Siegfriedidyll“, und schließlich ‑ mit GMD Donald Runnicles am Flügel ‑ drei Lieder von Richard Strauss mit Annika Schlicht sowie zwei wehe „Lieder des Abschieds“ von Korngold mit Irene Roberts. ‑ „… doch im Tiefsten fühle ich das Herz, das sich muss trennen.“

1. Hans Otto Theater Auf'm Fahrrad ins Eheglück

2. Monbijou Theater Molière im Doppelpack

3. Tipp für sommerliche Leselust mit Caroline Peters

1. RambaZamba Theater Krimi oder was?

2. Shakespeare Company Wenn die Liebe doch siegen könnte

1. Kulturvolk Wenn nicht jetzt erinnern, wann dann?

2. Hans Otto Theater Wenn das Leben davonläuft

3. Chamäleon Theater Wenn Schwieriges leicht aussieht

1. Vaganten Eine Milliarde für einen Mord

2. Theater des Westens Shakespeare unter Zuckerguss

3. Schlosspark Theater Partnersuche mit Fallstricken

1. Deutsches Theater Lustiger Grusel

2. Theater im Palais Für Eingeweihte

3. Luftschloss Tempelhofer Feld Wir alle sind Robin Hood

1. Hans Otto Theater Royals basteln eine Guillotine

2. Prime Time Theater Schwere Abstürze, schöne Aufbrüche

3. Berliner Ensemble Nonbinäres Frauenglück