Heute: 1. Buch-Tipp – „Als der Friedrichstadt-Palast „Das Theater des Volkes“ wurde“ / 2. Schaubühne – „House of Dance“ / 3. Komische Oper Berlin – „Saul“

Der Berliner Friedrichstadt-Palast hat eine lange und wechselvolle Geschichte: beginnend 1886 als erste Berliner Markthalle bis zum heutigen Haus der Superlative.

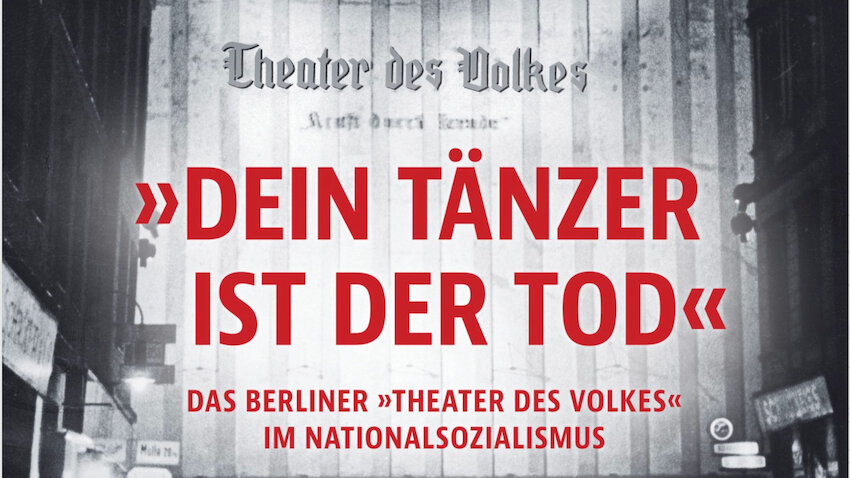

Der Zeitraum des Nationalsozialismus wurde jetzt im Auftrag des Hauses selbst von Susanne Schneller erforscht und beschrieben und das Ergebnis als Buch von Guido Herrmann herausgegeben. „Dein Tänzer ist der Tod“, Das Berliner „Theater des Volkes“ im Nationalsozialismus, so lautet der Titel des Bandes, der kürzlich beim Bebra Verlag in Berlin erschienen ist. Auf 288 gut lesbaren Seiten, angereichert mit 126 interessanten Abbildungen ist zu erfahren, was zwischen 1933 und 1945 in und mit diesem Haus passierte.

Dass es das Werk nun gibt, ist höchst lobenswert und man wünschte sich, dass es Beispiel und Ansporn für andere Institutionen ist, sich ebenfalls intensiv mit diesem Teil der eigenen Geschichte zu befassen. Über dieses Buch könnte ich ein Buch schreiben. So anregend und aufregend ist es. Das Wichtigste – für mich als Historiker – findet sich gleich am Anfang und stammt aus der Feder des Intendanten Dr. Berndt Schmidt. Unverstellt erklärt er, dass dieses Haus als größtes Theater des Reiches seinen Beitrag dazu geleistet hat, „die Verbrecher und Verbrechen künstlerisch zu bemänteln und zu stützen.“ Und er kommt zu der bemerkenswerten Einschätzung: „Wer mitspielt, ist mitschuldig.“

Um so unverständlicher ist es dann, wenn im Buch an ungezählten Stellen namen- und gesichtslos und damit schlussendlich verantwortungslos wieder und wieder „die Nationalsozialisten“ auftauchen. Das ist an jenen Stellen so besonders bedenklich, an denen konkrete Handlungen benannt werden, die die künstlerische Arbeit, aber auch das Leben der Menschen tiefgreifend betrafen. Gesetze, Verordnungen, Verbote und Erlasse fallen nicht vom Himmel. Es waren konkrete Menschen, die dies taten und mitverantworteten. Nicht Hermann Göring oder Joseph Goebbels allein sind hier zu nennen, sondern die zuständigen Beamten in den Verwaltungen auf allen Ebenen. Wer also waren all diese, die „mitgespielt“ haben und dadurch „mitschuldig“ wurden?

Die Autorin beschreibt neben der Chronologie der Inszenierungen das Gerangel verschiedener Organisationen und Personen bei der Einflussnahme und Ausrichtung des Hauses; sie analysiert, wie nachrangiges künstlerisches Personal herangezogen werden musste, weil die oftmals jüdischen Urheber der Erfolgswerke vertrieben worden waren und ihre Werke nicht gespielt werden durften. Auch dass vor durchsichtigen „Raubkopien“ nicht zurückgeschreckt wurde, wie vor der anonymen Indienstnahme eigentlich Unliebsamer. Die Spitze dieses verlogenen „Spiels“ stellt vielleicht die nachträgliche Zwangs-„Arisierung“ der Walzer-Strauß-Familie dar, um ihre Erfolgskompositionen spielen zu können.

Wichtig und gelungen sind die Kontextualisierungen, mit denen die Autorin das Widersprüchliche dieser Zeit zwischen künstlerischer Arbeit des Hauses und den uns heute bekannten Ausgrenzungen und Verfolgungen, dem Kriegsgeschehen und Leiden der Menschen thematisiert und dokumentiert.

Dem Buch sei eine umfangreiche interessierte und kritische Leserschaft gewünscht! In der zweiten Auflage sollte dann unbedingt darauf geachtet werden, dass genuine nationalsozialistische Wortschöpfungen wie „Kulturschaffende“ nur in Anführungsstrichen verwendet werden. Auch der Frage der wegen ihrer Homosexualität ausgegrenzten, verfolgten, geflohenen und ermordeten Künstler könnte bei diesem gesellschaftlich-künstlerischem Bereich dann intensiver nachgegangen werden. Aufgrund meines Interesses an diesem Buch hätte ich mir mehr Hinweise gewünscht zu Schicksalen von Menschen, die im Text erwähnt werden – wie zum Librettisten Fritz Löhner-Beda, der am 4. Dezember 1942 in Auschwitz ermordet wurde – und natürlich ein Personenregister. Auch der beeindruckende Titel des Buches „Dein Tänzer ist der Tod“ hätte eine kurze Erläuterung dahingehend vertragen, dass es sich um eine Warnung der Berliner Gesundheitsämter aus den 1910er und 1920er Jahren vor sexuell übertragbaren, unheilbaren Krankheiten handelt, die man sich nach durchtanzten Nächten zuziehen konnte.

Es gäbe noch viel Wichtiges, Gelungenes und Bemerkenswertes zu benennen. Daher ich empfehle Ihnen: Lesen Sie dieses Buch! Sie werden es nicht bereuen – und die Diskussion, ob Künstler und Kunst je unpolitisch seien konnten oder könnten, hat sich ein für allemal erübrigt.

„Dein Tänzer ist der Tod“, BeBra Verlag, 288 Seiten. 28,00

***

In der Schaubühne läuft nun die deutsche Erstaufführung von „House of Dance“. Auf der Web-Seite des Theaters kann man über die Autorin Tina Satter lesen, welch ausgezeichnete Dramatikerin, Regisseurin und Filmemacherin sowie Künstlerische Leiterin sie – in den USA – ist.

Zu erleben sind vier tragische, in der Darstellung tragikomische Gestalten, die sich im Halbrund vor erstaunlich jungem Publikum mit folgender Handlung abmühen: Wir befinden uns in einem Tanzstudio. Die junge Toni (Hêvîn Tekin) möchte an einem Casting für eine Tanzgruppe teilnehmen. Der Lehrer Martle (Holger Bülow) versucht, sie darauf vorzubereiten. Am Klavier begleitet sie Jo (Henri Maximilian Jakobs). So weit, so wenig ergiebig. Als Störenfried erscheint Gigi (Genija Rykova), auf die Martle permanent abweisend und hysterisch reagiert. Warum, wird nicht klar.

„House of Dance“ zeige „eine Welt, in der die Existenz in der Kleinstadt die großen Träume zu ersticken droht, in der die Sehnsüchte und Wünsche der Menschen aber unter der Oberfläche trotz aller Widerstände hartnäckig weiterleben.“ Wirklich? Das wird dann mit allem versucht, was die Klischee-Kiste zu bieten hat: Ballettstange, Spiegel, Glitzerkleid an der Garderobe, Schweiß-Stirn-Band und von der Szene abgewandtes Klavier. An diesem sitzt der ständig Schnapps-Fläschchen verlierende Pianist, als Role-Model für den immer leicht beduselten Korrepetitor? Und in Gigis unaufgeräumter Tasche befinden sich dann die unvermeidliche Wasserflasche sowie Nüsse und Schmerzmittel als Zeichen für Ernährungsprobleme und Suchtverhalten bei Tänzerinnen? Der Lehrer spielt mit permanent genervter Mimik und einem Körper-Gestus, der dem Slogan zu folgen scheint: „ein bisschen schwul ist auch ganz chic“.

Der Theoretiker des Ausdruckstanzes Rudolf von Laban hat einst den schönen Ausspruch geprägt: „Jeder Mensch ist ein Tänzer“. Recht hat er! Aber müssten professionelle Darsteller*innen in einem Schauspiel, dessen Zentrum der Tanz ist, nicht mindestens so gut tanzen wie schau-spielen? Nach 60 Minuten ist die auf 80 Minuten angesetzte Vorstellung doch schon vorüber und man freut sich wie einst, wenn der Unterricht früher zu Ende war. Wie schade!

Die Hauptfigur Toni wird vermutlich nicht wirklich beeindruckend tanzen können. Ob sie überhaupt zu dem angekündigten Casting geht, ist selbst am Ende des Stückes nicht klar, weil niemand der „Erwachsenen“ ihr dort durch Anwesenheit beistehen würde. Aber es gibt Hoffnung, denn Toni, also eigentlich Hêvîn Tekin, hat eine ganz berührende Gesangsstimme. Vielleicht sollte sie sich besser zum Vorsingen anmelden?

Schaubühne am Lehniner Platz, 30. Juni, 3., 4. und 5. Juli. Hier geht’s zu den Karten.

***

Ein Bericht von der General-Probe

Daran, dass der Chor der Komischen Oper in einer Inszenierung je so orientierungslos agierte, kann ich mich nicht erinnern. Doch es ist nicht seine Schuld. Die ganze Inszenierung scheint unter dem Motto zu laufen: „Denn sie wissen nicht, was sie tun (sollen).“

Um ein Oratorium in eine dramatische Bühnenhandlung zu übertragen, bedarf es zündender Ideen. Zwei Ideen – zumindest – hatte der Regisseur Axel Ranisch: Am Anfang erklärt er uns in der Form eines Zeichentrickfilms die Geschichte von David und Goliath. Und am Ende schließt er das Lied „King David“ von Herbert Howells an, in dem David auf musikalisch ganz wunderbare Weise über sein eigenes Schicksal reflektiert. Beides sehr gut! Aber dazwischen? Ein Gezerre, Gestoße und Herumgelaufe auf der Bühne, so dass man den Eindruck bekommt, die Darsteller*innen und Mitglieder des Chores wissen nicht, wohin mit sich während der jeweiligen szenischen Situation. Und dabei hätte es (mir) doch durchaus genügt, wenn auf der Bühne dem- oder der- oder denjenigen zugehört worden wäre. Denn wer singt, hat etwas mitzuteilen. Ein Kopfnicken oder -schütteln, ein Hin- oder Abwenden hätte (mir) als Kommentar durchaus genügt.

Die Geschichte von König Saul und David aus dem Alten Testament ist lang und verwickelt. Der König holt den jungen David, weil dieser den bedrohlichen Goliath erschlagen hat, dankbar an seinen Hof und schenkt ihm Sympathien. Sein Volk tut dies ebenso. Der dramatische „Knackpunkt“ besteht darin, dass dieses Volk in seiner Zuneigung übertreibt. Während man Saul für die Tausende „lobt“, die er ge- oder erschlagen hat, heißt es zu David: „David schlug Zehntausend gar, zehntausend Lieder bringt ihm dar!“ Der König wird eifersüchtig und befiehlt seinem Sohn Jonathan, David zu töten.

In dieser Inszenierung nun ist Jonathan in großer Freundschaft, wenn nicht gar Liebe zu David entbrannt und führt also den Befehl nicht aus. Diese erotische Konstellation ist vielleicht der dritte Einfall des Regisseurs für diese Inszenierung und kommentiert damit szenisch die bekannte Diskussion, ob Händel vielleicht schwul gewesen und die mehrmalige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem vermögenden Charles Jennens als Librettisten mehr als enge Freundschaft gewesen sein könnte. Wer weiß.

Die Uraufführung von „Saul“ fand am 16. Januar 1739 im Londoner King’s Theatre statt. Händel hatte die Komposition in wenigen Wochen vorab zu Papier gebracht. Die seit der Uraufführung vergangenen 284 Jahre des Werkes haben es in sich. Zu erleben ist eine völlig andere Dynamik. Wir würden heute von Entschleunigung sprechen. Allein die permanente Wiederholung der Texte ist für unsere an schnelllebige Bilderwelt gewohnte Wahrnehmung eine Herausforderung. Aber es lohnt sich.

Wenn Sie hingingen, erlebten Sie grandiose Musik – gespielt vom Orchester der Komischen Oper, verstärkt durch Gäste mit Barock-Instrumenten unter der Leitung von David Bates – und ebenso großartige Stimmen. Hervorgehoben seien hier stellvertretend für alle der Counter-Tenor Aryeh Nussbaum Cohen als David mit seinem überraschenden Klangvolumen und Nadja Mchantaf als Michal und Penny Sofroniadu als Merab – beide als Sauls Töchter – mit ihren klaren hellen Sopran-Stimmen.

In der Berliner Morgenpost konnte man schon vorab lesen, dass „‚Saul‘ mindestens gut, mit aller Wahrscheinlichkeit aber herausragend“ werde. Der Vorschuss-Lorbeer sei dem Regisseur gegönnt. Vielleicht gehen Sie hin und bilden sich Ihr eigenes Urteil?! Denn die nächste Gelegenheit wäre ansonsten erst 2025 im Schiller-Theater.

Komische Oper Berlin, 30. Mai, 1., 4. und 10. Juni. Hier geht’s zu den Karten.

1. Theater an der Parkaue Ionesco weitergedacht

2. Berliner Ensemble Auf der Strecke geblieben

3. Kabarett-Theater Distel Wo man singt

1. Deutsches Theater Sei ein Mensch

2. Distel Lachen ist gesund

Stiftung Stadtmuseum Berlin Geschichte und Erinnern

1. Berliner Ensemble Was Covid mit den Menschen machte

2. Gorki Das Monster in uns

3. Staatsoper Gedämpfte Freude am Belcanto

1. Deutsches Theater Disruption und Wohlfühlwimpel

2. Theater im Palais Terzett mit Paul Linke, Dorothy Parker und Marlene Dietrich

3. Schaubühne Dreier in der Schlacht auf der Couch

1. Kleines Theater Reisen ohne anzukommen

2. Berliner Ensemble Nicht nur Brecht

3. Theater am Frankfurter Tor Richtig getrickst

1. Volksbühne Schönes Happening in ruinösen Zeiten

2. Deutsches Theater Toxische Frauenmacht

3. Schlosspark Theater Krawall mit Blödköppen